循環経済:建設副産物の対策

方針・考え方

建設業は、国内全産業の約4割の資源を利用し、約2割の廃棄物を排出しています。また、世界に目を向けると、欧州における資源循環を前提としたビジネスモデルであるサーキュラーエコノミー(CE)への転換や海洋プラスチック問題等、国際的な動きへの対応が求められています。

2019年9月、国土交通省は、「建設リサイクル推進計画2020~「質」を重視するリサイクルへ~」を公表しました。建設副産物のリサイクル率が維持・安定期に入ってきたことから、今後は、リサイクルの「質」の向上が重要な視点とされています。

「アスファルト・コンクリート塊がより付加価値の高い再生アスファルトとしてリサイクルされる仕組みの検討」は、排出事業である当社とグループ会社である前田道路の共通課題となってます。また、「石油を原料とする廃プラスチック対策」や「建設発生土の官民有効利用マッチングシステム」は、温暖化対策としての側面を持っています。

当社グループは、インフラの運営(発注)者、排出事業・再生業者といった複合的な視点から、循環経済の実現に向け、製品のライフサイクルを通じた環境配慮設計に取り組むとともに、業界を通じた建材メーカーへの働きかけを進めます。また、資源・副産物物流データの一元化により行政報告の削減や生産性向上の施策の社会実装に、継続して取り組んでいきます。

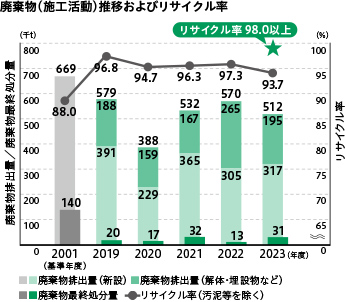

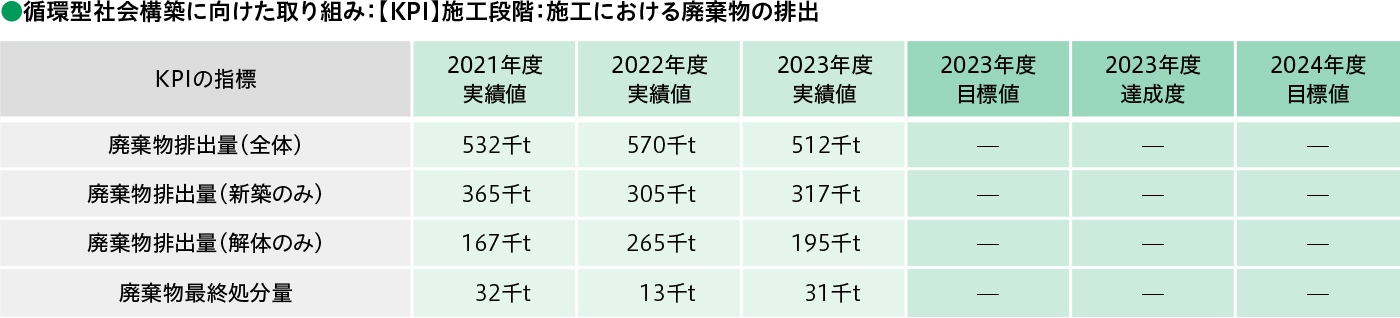

目標と実績

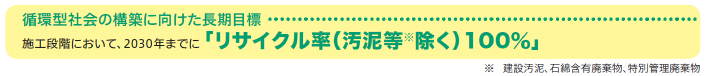

リサイクル率に関しては、最終処分量ゼロ(リサイクル率100%)の達成にむけ、中期環境計画の管理指標を新築工事の個別リサイクル率に変更しています。特に、廃プラスチックのリサイクル率向上に向けた取り組みを強化しています。

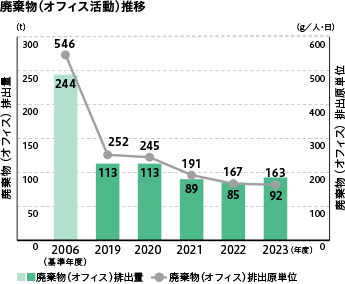

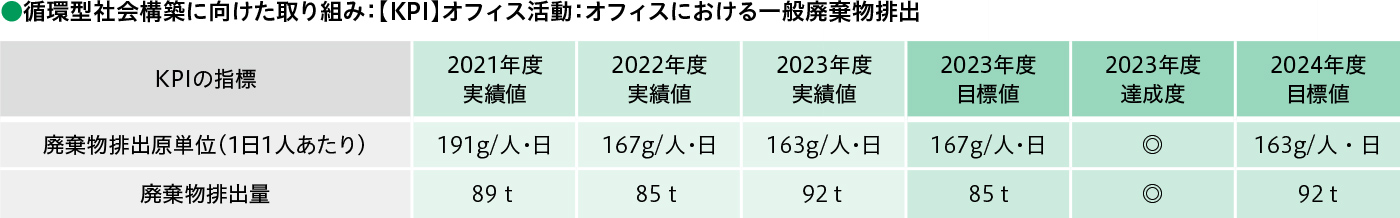

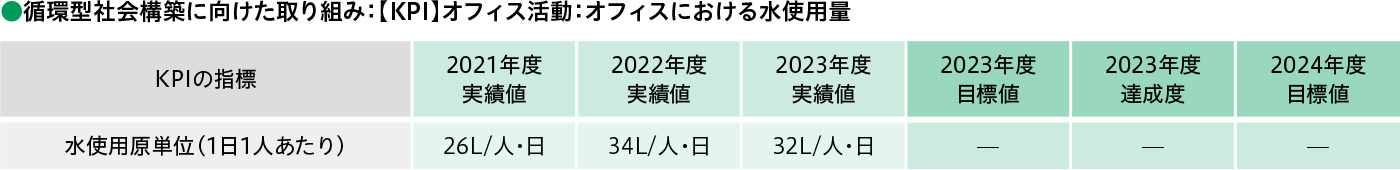

2024年度の施工活動による産業廃棄物の総排出量は761千tと前年度より249千t増加しました。混合廃棄物の排出原単位の削減については目標を達成しました。混合廃棄物は分別管理システムの展開等で削減を推進します。また、オフィス活動では、廃棄物排出量および水使用量の削減に取り組んでいます。2024年度は前年度と比較し一人当たりの原単位量は増加しました。

施工段階における総排出量および混合廃棄物の排出削減

廃棄物削減の基本事項(発生抑制、分別など)を「環境版MAEDAルール」に規定し、取り組みの優良事例をカテゴリー別に分類し社内展開しています。また、iPadなどの携帯情報端末を利用した管理システムを導入し、混合廃棄物の削減や社員の廃棄物管理業務の省力化に取り組んでいます。

廃プラスチックのリサイクル

作業所では、建設副産物対策として、発生抑制・作業所でのリサイクル・分別排出および建設発生土の官民マッチングを推進しています。コンクリート塊などの重量物を含む全体のリサイクル率は97%程度で推移していますが、新設工事のリサイクル率100%をめざすには、個別品目ごとの対策を見直す必要があります。

そのため廃プラスチックの分別項目(①軟質/硬質プラの分別、②塩ビ等の個別分別、③異物除去の徹底)を追加しました。2024年度の廃プラスチックのリサイクル率は72.6%で、前年度より向上しました。引き続き取り組みを推進します。作業所は再資源化施設・広域認定施設への直接搬出の推進、本支店は中間処理施設での処理内容の確認(再生又は再生委託先があること)と優良施設の提案を重点的に行います。

また、再資源化施設への直接搬出の推進施策として、廃プラスチックの圧縮袋による減容化の全国展開にも取り組んでいます。

広域認定制度(メーカーリサイクル)などの活用

建設工事から発生する副産物を資源として再生するため、建材メーカーと連携した取り組みを進めています。石膏ボードが広く知られていますが、断熱材やタイルカーペットなどについても、作業所における分別回収を徹底し、直接メーカーの工場に搬送し再生するしくみを活用することで、資源の循環利用が促進されます。

施工段階におけるリサイクル率目標(長期目標)

電子マニフェストの利用促進

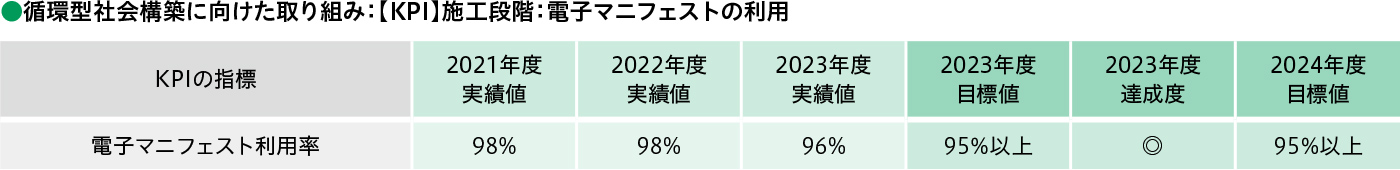

廃棄物情報の管理業務の効率化・簡素化のため、電子マニフェストの利用を推進しています。本年度の利用率は98%となりました。

主な要因としては、発注者の関連業者や作業所からの距離が近い(運搬コスト・CO2排出量が少ない)業者が電子マニフェスト未対応であることがあげられます。また、発注者が紙の管理を要求するケースがあることもあります。

土壌汚染に対する取り組み

2024年度の対策工事の実績は18件で、約20.2万tの基準不適合土の処理を行いました。そのなかで法対応の汚染土壌が約5.5万tとなっています。

当社は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として、お客さまの土地資産価値の維持向上の支援、周辺への汚染拡大防止、適切な対策に向けて、計画・調査・行政対応・施工・対策技術開発までのすべてのプロセスにおいて積極的に取り組んでいます。

広く作業所が関係する汚染防止対策

工事排水の管理や車両・重機の排出ガス対策は、どの作業所でも対策が必要です。作業所の標準施設としてノッチタンクを設置し、排水管理をルール化し、協力会社と連携し、車両・重機の点検整備やエコドライブの推進に取り組んでいます。