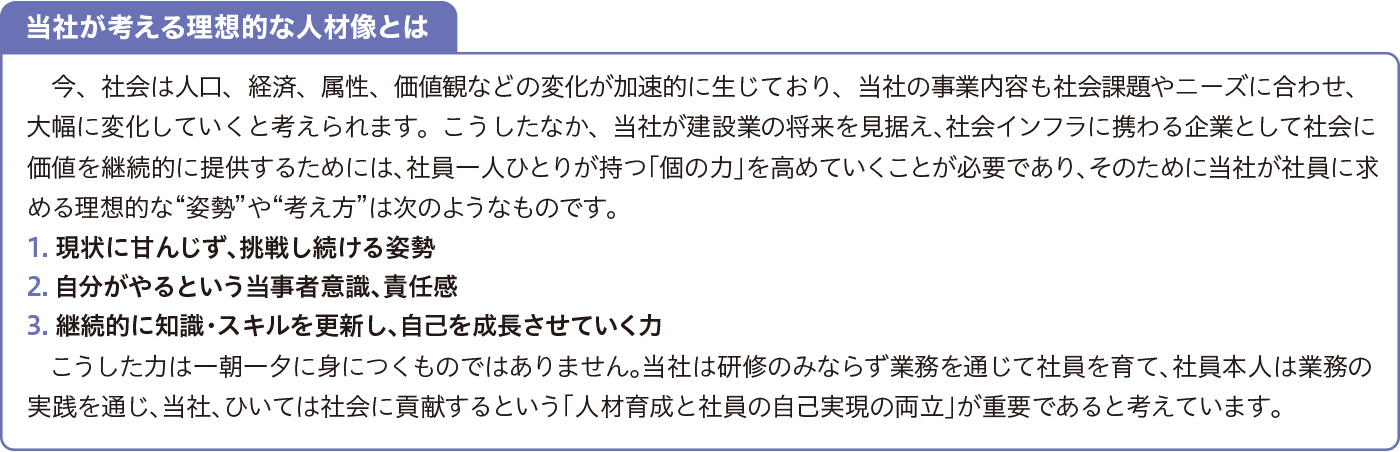

ダイバーシティ経営の推進

現代社会は社会構造の変化に加え、人々の価値観が多様化しています。そのような状況において、社員一人ひとりが働きやすい職場づくりは必須です。当社は「ものづくりの原点は“人づくり”」であると考え、その取り組みを推進しています。これは企業の柔軟性のみならず、多様な発想の創出、企業の強みにつながると考えています。

方針・考え方

当社の事業に対するこだわりを言い表した先達の言葉に次のようなものがあります。

『事業は人格の反映なり』(工事とは人格の反映に過ぎず、徳が溢れて具象するものに他ならない)

『事をなすは事を為すに非ず、徳を為すなり』(工事はそれをなそうとする人が積み上げた内外の信頼によって成し遂げられる)

この言葉は、「ものづくりの原点は“人づくり”」であるという、前田建設の「人材」に対する姿勢を表しています。

また、過去より職場のインフォーマルな人間教育によって、先輩から後輩へ、あるいは上司から部下へと技術や伝統が伝承された時代に経験的に培われた考え方として、以下の3つがあります。

1. 個性を尊重し人間性を尊重する

2. 部下は上司との信頼の絆の上で大きく育つ

3. 現場の学習は“頭”からではなく“身体”から入る

この本質は、時代が進んだ現在でも、当社の人づくりに対する基本的な姿勢として変わることはありません。

また、当社ではダイバーシティの実現への第一歩として、「人材マネジメントポリシー」や「MAEDA企業行動憲章」第3章(人権の尊重)に則り、性別や年齢、国籍などに関わらず、社員一人ひとりがその個性や能力を発揮できる職場環境づくりに努めています。

マネジメント

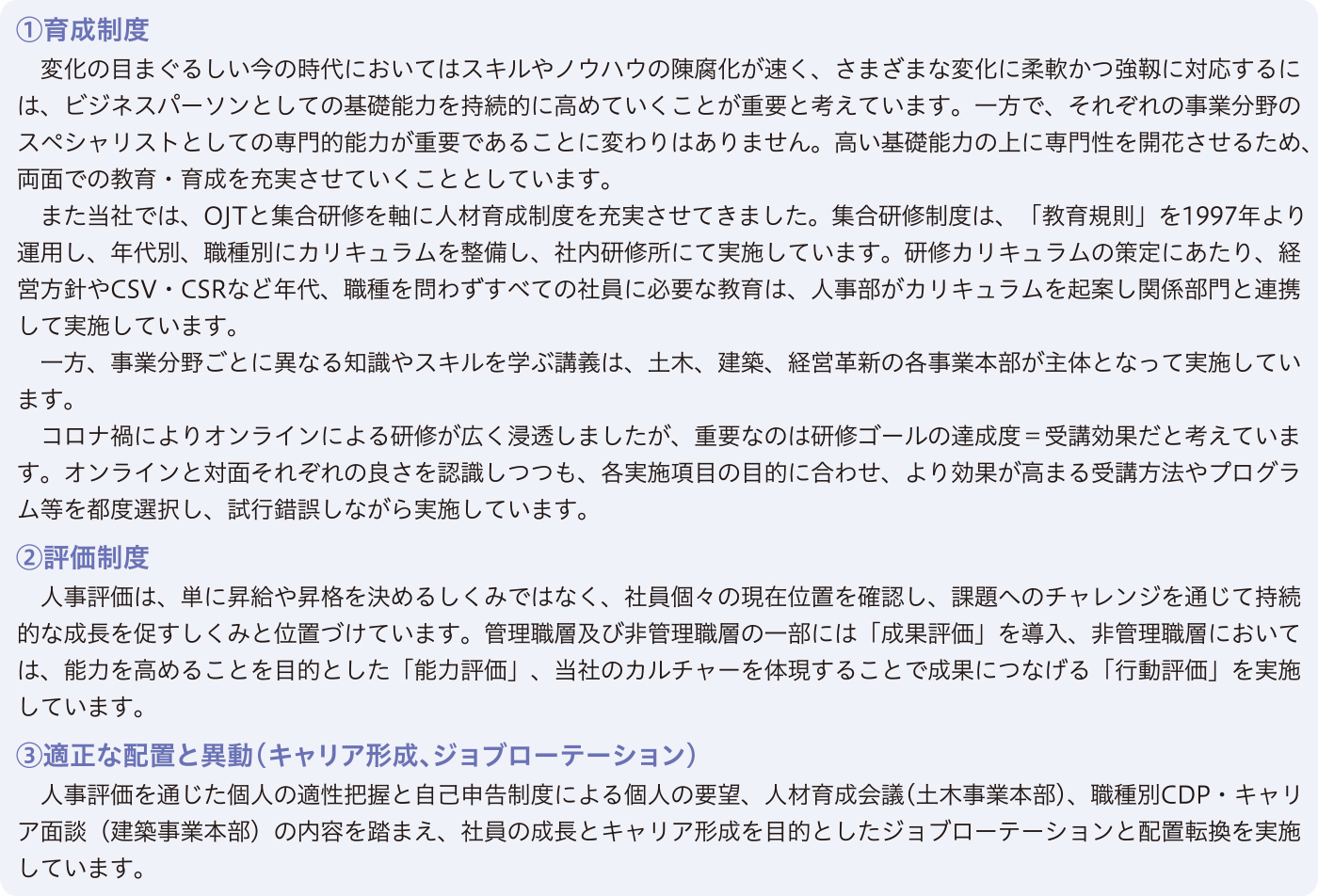

当社の人づくりは、社員の成長が会社の成長へとつながるとする「人を育てる企業文化」と、そのために必要な社員と会社の相互信頼を継続的に強化することを明文化した「人材マネジメントポリシー」を土台としています。「育成制度」、「等級制度」、「評価制度」、「賃金制度」の4つの制度が互いに補完しあい、全体として人づくりを実現していくことを企図しています。特に育成制度においては、人事部の統括管理のもと、各事業本部と連携し、「総合インフラサービス企業」を形成する人材を模索しながら、スペシャリストからゼネラリストまで、幅広い人材を育成する諸施策を策定、実行しています。

実績

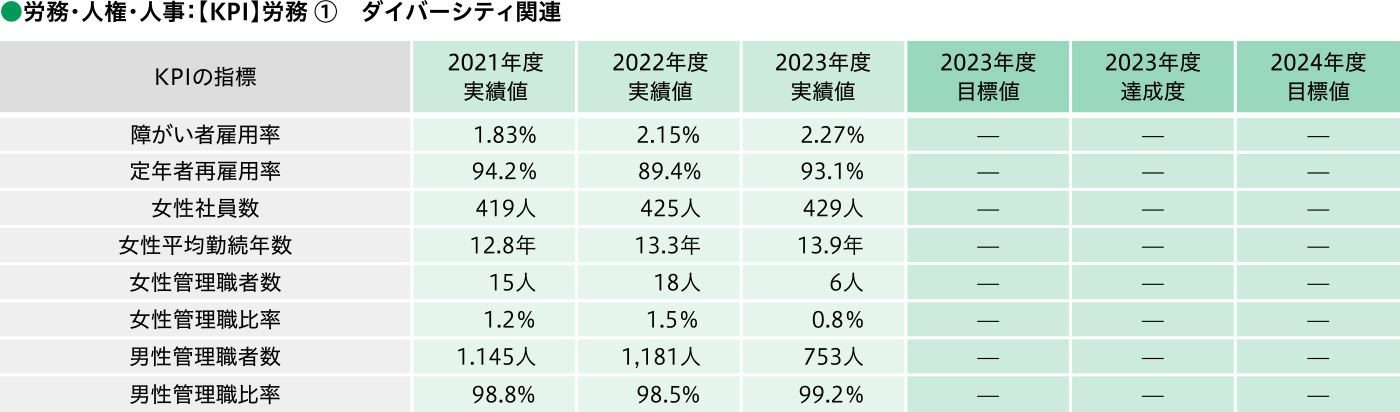

多様な人材の活躍

- 女性

管理職比率

0.8%※(内勤1.4%※) -

法令で求められる管理職の要件に照らし、2023年4月の人事制度改定において、マネジメント等級および作業所長等級のみを管理職と定義した結果、昨年度に比べ女性管理職比率が低下しています。今後は女性管理職比率向上のために、管理職ポストを担える人材の育成に注力して参ります。

※2025年3月31日時点。委任執行役員、監査役、取締役を除く。当社職員就業規則に沿う数値で算出。

- 外国人

社員比率0.8%※ -

現時点の当社における外国人社員比率は0.8%と非常に少ないものの、人数、ルーツとも徐々に広がりを見せています。国内採用の多くは日本国内の大学卒業者ですが、近年の採用においては、海外の大学に対するリクルート活動も実施しており、新卒・中途採用ともに、外国籍社員が増えつつあります。コンセッション等の脱請負事業では海外企業とのやり取りも多く、そうした事業への興味による応募も増えており、ますます多様なルーツを持った社員の増加が予想されますが、一人ひとりがさらに活躍できるよう、取り組みを進めていきます。なお、当社においては国籍によって業務内容や待遇に差異はありません。

※2025年3月31日時点。委任執行役員、監査役、取締役を除く。

- 外国人

技能実習生 - 近年増加している外国人技能実習生について、現状当社での受け入れは行っていないものの、協力会社での受け入れが進んでいます。土木・建築両事業本部では、当社において技能実習生を含めた外国人労働者の労働災害が増加傾向にあることを踏まえ、その低減に向け多言語による安全教育などの取り組みを進めています。また、各支店では、不法就労の未然防止や人種による賃金格差の是正指導に努めています。

さらに2023年度からは、外国人技能労働者の就労と生活のケアを担当する社員を配置し、初めて受け入れを行う協力会社に対するさまざまなフォローを開始しました。今後も引き続き、人権配慮と合わせて注力していきます。

- 各種

研修制度 - 研修カリキュラムや講義内容などは、随時見直しを行っています。新入社員の教育においては、入社から本配属までの約10カ月間で導入研修、職種別研修、導入フォローアップ研修を行い、均等な教育機会提供と業務知識の習得をめざします。詳細な社員研修の実績についてはWEBサイトをご覧ください。

主な研修制度

2024年度、人事部が管轄する社員研修の実績は下の通りです。

| 研修名称 | 人数 | 研修名称 | 人数 | |

|---|---|---|---|---|

| OJT関連 | OJTトレーナー強化研修 | 95 | マネジメントシステム基礎研修 | 97 |

| 集合研修 | 新入社員導入研修 | 115 | ロジカルシンキング研修 | 115 |

| 新入社員フォロー研修 | 115 | 基幹職転換マインドセット研修 | 17 | |

| 3年次職種別研修 | 96 | 50歳代キャリア研修 | 117 | |

| 5年次職種別研修 | 120 | マエダ・マネジメント・フィードバック(MMF)事後ガイダンス | 50 | |

| 10年次研修 | 86 | マネジメント基礎研修(上司力研修) | 90 | |

| 新任評価者研修 | 108 |

全社としての研修時間・1人当たりの研修時間

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 研修時間 | 213,935 | 226,554 | 226,208 |

| 人数(期中平均全従業員数) | 3,328 | 3,310 | 3,361 |

| 1人当たりの研修時間 | 64.3 | 68.4 | 67.3 |

キャリア開発レビューの取り組み

当社では、社員の声を聞く「自己申告制度」を設けています。年2回実施し、個人の要望や提案を関連部門に届けるしくみです。役員、支店長を除く全社員が対象で、うち約97%の社員が制度を利用しています(2024年度)。得られた情報は人事部門、ならびに本支店のグループ長以上の役職者間で共有し、将来のキャリア開発の志向性や職場環境への満足度、異動希望などのデータとして活用し、働きやすい職場づくりに役立てています。社員一人ひとりが最大限の能力を発揮できる環境を整備するために、社員の多様な働き方や希望をきめ細かくサポートし、組織と個人の活性化に努めています。

また当社では、上記の自己申告制度のほか、組織全体の状態を把握するエンゲージメント・サーベイおよびマネジャーの自己啓発を目的としたマエダ・マネジメント・フィードバック(360度観察)を実施しています。

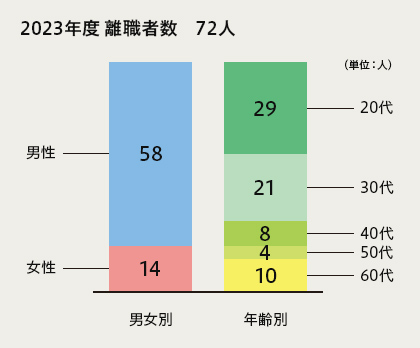

離職総数と比率

当社の離職比率(対世代総数)は、20歳代が3.4%、30歳代が2.7%、40歳代が1.9%、50歳代が1.0%となっています。他の年代と比較して20歳代の離職率が若干高い傾向にあるため、新入社員をはじめとする若手社員の研修、および日常生活も含めたフォローアップを充実させる取り組みを行っています。新入社員研修の期間を約1年間と大幅に延長し、すべての新入社員に対して均等、均質な教育機会を提供するとともに、教育長や研修インストラクター、OJTトレーナーによる個別フォローを心掛けています。また、20歳代、30歳代の若手社員に対する研修、さらに基幹職、一般職問わず自らの希望により受講できる研修の機会を増やしたり、キャリア開発の視点を含めたフォローを充実させたりするなど、離職率の低下に向けた取り組みを実施しています。

また、昨今の離職理由の一つに地元志向と転勤の忌避があげられます。共働き世帯の増加による配偶者のキャリア、子女の進学、実家(介護等)の事情など状況はさまざまですが、こうした理由により転勤のない職業・業態への転職による離職が増加しています。特に転勤については重要な課題と認識しており、社員の技術力向上と長期就労支援にむけた対策を検討していきます。

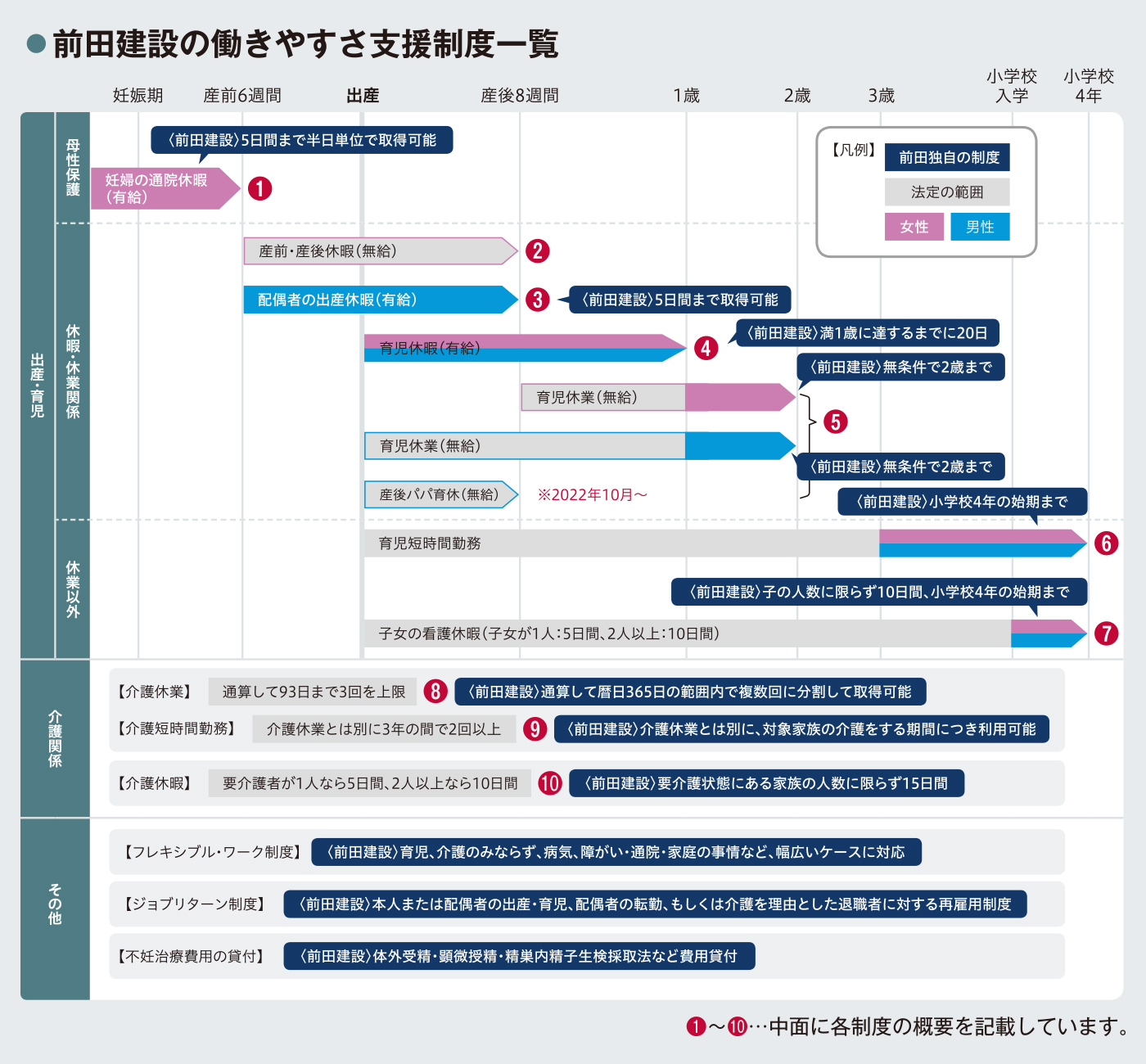

働きやすさ支援制度

当社では、個の多様性を尊重し、一人ひとりが能力を最大限に発揮できる「誰もが働きやすく、働きがいのある職場づくり」をめざしてダイバーシティを推進しています。

社員が出産・育児、介護、疾病治療と仕事を両立できるよう、法定以上の支援制度を構築しサポート体制を整えています(下図参照)。こうした各種制度を家族にもわかりやすく解説・周知することを目的とし、「MAEDAライフサポートブック」を発行し、イントラネットにも制度をまとめた一覧表を掲載しています。

また、次世代育成支援対策も継続的に推進しており、女性活躍推進法に基づく厚生労働省認定(通称:えるぼし)の「2段階」を2016年に取得しています。さらに、不妊治療費用の貸付やフレキシブル・ワーク、フレックスタイム、テレワークなどさまざまな制度を充実させ、家庭と仕事の両立を支援しています。

●女性・男性特有の健康課題を解決するための取り組み

当社は女性の健康課題の1つである月経に注目し、ルナルナオフィスの月経プログラムを建設業界で初めて導入しました。導入に至った背景として、月経による労働損失は年間約4,900億円と言われていたこと、当社で活躍する女性職員の中にも、月経に起因する課題を抱え、業務効率や日常生活への影響に悩みを抱える様子が見受けられたことなどがあります。また、月経は幅広い年代で共通する健康課題でもあることから、プログラムの導入を決定しました。

2023年8月から始まったプログラムは2年実施され、2025年7月時点で累計40名の職員が参加しました。プログラム導入の結果、月経に伴う心身の不調が日常生活に影響を及ぼす平均日数が最大2.2日程度、仕事のパフォーマンスが41.7%から72.5%まで改善されるなどの効果が得られています。2024年12月には女性の更年期に関するプログラムも導入し、さらに幅広い年代に向けて取り組みを強化しています。

女性特有の健康課題に対するアプローチとして開始した本取り組みですが、健康課題は男女問わず重要なテーマであることから、2024年度より、男性更年期に関する取り組みにも着手しました。当社における現状の把握を目的にルナルナオフィスによる男性更年期の実証企画に参加し、今後男性更年期プログラムの導入も検討していく予定です。

●当社におけるテレワークの現状

当社では2025年4月現在、原則出社としています。

これは、業務を中心としたコミュニケーションの向上、ならびに特に若手を対象とした育成が大きな理由です。テレワークと成長の実感の関係については、2021年に入社1~5年目の若手社員を対象に行ったアンケートでも問題となっていました。テレワークから出社への切替はコロナウイルス感染症の5類移行を機に実施しましたが、再度業務を通じた成長やコミュニケーション、ひいては生産性について、社員一人ひとりが考える機会となっています。

なお、疾病の治療や自身の障害、介護等の事情がある場合は、上司と相談の上、適宜テレワークができるようにしています。

育児休業・休暇取得状況

当社の育児休業・休暇の取得状況のうち男性の取得については、以前に比べ増加傾向にあるものの、進んでいるとはいえない状況でした。そこで当社は2022年4月に職員就業規則を改定し、有給の「育児休暇」制度を新設しました。有給の「育児休暇」は子女が満1歳に達するまでに20日の取得が必須となります。

これにより男性職員の育児関連休暇を含む育児休業取得率は80%以上の職員が取得していることから、これは2022年度に導入した育児休暇の取得が定着してきたことによるものと考えています。

少子高齢化や生産年齢人口の減少による担い手不足は、今後常態化すると言われています。男性の育児や介護への積極的な参画が、女性活躍推進の実現とともに、社員のワーク・ライフ・バランスの充実につながると考えています。今後、男女問わずすべての社員が働きやすい職場づくりを社員一人ひとりが意識し実行できるよう、さらなる取り組みを進めていきます。

| 項目 | 取得率・取得人数 |

|---|---|

| 育児関連休暇含む育児休業取得率(女性) | 100% |

| 育児関連休暇含む育児休業取得率(男性) | 81.3% |

| 出産・育児に関する休暇取得者数(女性) | 107人 |

| 出産・育児に関する休暇取得者数(男性) | 163人 |

出産・育児に関する休暇取得者数(女性):妊婦の通院休暇、産前産後休暇、子女の看護休暇

出産・育児に関する休暇取得者数(男性):配偶者の出産休暇、子女の看護休暇

育児休業取得者の声

育児のための休業を取得した理由は、私も妻も九州出身のため東北には近くに頼れる親類が少なかったこと、また初めての育児であるため、慣れない期間は二人で協力して育児に取り組みたいという思いからです。2023年5月中旬より通算約2か月育休を取得するにあたり、約1か月の移行期間を設け、業務の引き継ぎを行いました。

その間に、上司には育休に向けて職員配置の見直しをしていただき、私が担当している施工管理業務については先輩と一緒に行い、育休中も支障が出ないように準備を進めることができました。さらに、同期や後輩も理解を示し、業務引継に協力的であったため、スムーズに育児休業を取得することができ、大変感謝しております。

妻は私の日ごろの状況から、私が育休を取得できるとは思っていなかったようです。産まれた当初より育児に取り組むことができたことで、妻からは「二人で面倒をみることができて助かった」と感謝の言葉をもらいました。育児を任せきりにすることなく、お互いに様々な意見を交わしながら行うことができ、良い経験になりました。育児休業や育児休暇などを取得する期間は、妻の負担をどのタイミングで減らしたいかで変わってくると思います。そのため、妻と事前に話し合いをすること、その上で上司を含めた周囲に対して早めの相談をして理解を求めることが重要だと感じました。また、実際に育児を経験してみて、すべてのスケジュールが赤ちゃん優先で進んでいくことに驚きました。このような日々を経て、二人で専念できた育児休業が終わり仕事に復帰した後は、そこで得た気づきを仕事と育児の両立に活かしていきたいと思っています。

宮﨑雄野さん

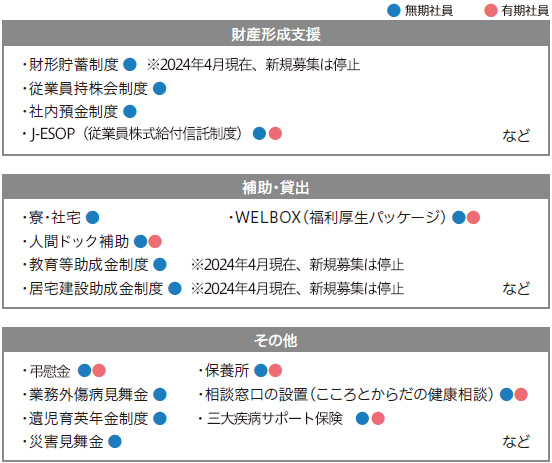

福利厚生