|

今後、青空と飛行機雲を見る度に様々な顔を思い浮かべるようになると確信した。そして「空を飛ぶ困難さ」も併せて頭をよぎるだろう。それは「断面形状により上向きの揚力を発生させる」という類の話でなく、ANAさんのさまざまな部署の方にお話を伺うことでようやく理解することのできた「国際線というサービスを提供するための複雑なシステムやノウハウ」についてである。

結論から言えば本プロジェクトを「民間」とした故に、当初予想以上の制約がこの救助隊を襲うことになった。しかし「制約があってこそ、より創造性は発揮される」という意見もある。羽田で、そして成田で、皆さんが必死に、時に脱線しながら出していただいたアイデアをメモしながらこの言葉を強く思い出していた。皆さん「出来ない」を結論としないのである。皆さんには是非そのまま、救助隊の隊員になっていただきたいと切に願う。

まずは通常の国際定期便がどのように運航されているのか、既に前回もご登場いただいている梶木氏と白澤氏にお聞きする。

|

|

|

|

ANAオペレーション統括本部

OCC推進室 品質サポート部 主席部員 梶木 晴史 氏(右)

ANAオペレーション統括本部

オペレーション戦略部 アシスタントマネージャー 白澤 健志 氏(左) |

| ©ANA |

|

|

|

|

C主任: |

まず国際救助隊の基地はどこにすべきか、から始めたいと思います。我々素人でも、24時間空港で、かつメンバーや装備が集まりやすいこと、などという条件程度は想定できるのですが。 |

|

|

白澤氏: |

そうですね、国際線が飛んでいる民間の24時間空港となりますと国内では千歳、羽田、成田、中部、関西、福岡、那覇の以上7つとなります。

|

|

|

B主任: |

例えばIRSさん発祥の地である神戸がええんちゃう、てな意見もあるんですが。 |

|

|

白澤氏: |

神戸空港は、残念ながら現状、国内線専用なんですよ。一日の発着回数も制限されていますし。ちなみに、神戸は第三種空港*1としては初の「市営空港」になります。

|

|

|

D職員: |

そうですか。ではズバリ、白澤さんのお勧めする空港はどこになりますか。 |

|

|

白澤氏: |

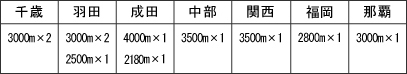

各空港の滑走路長はこの表のようになります。救助隊の使用機材はこれから決定、との事ですが、この長さならまずどの機種を選んでも大丈夫です。

|

|

|

|

|

白澤氏: |

さて、まずは国際救助隊ですから迅速な発進が不可欠なわけで、そこで各空港の余裕、つまり発着回数の問題から考えました。すると羽田、成田、福岡、那覇は余裕がありません。

|

|

|

B主任: |

え。ちょっと待ちなはれ。緊急の任務を帯びた国際救助隊が「順番待ち」せないかんのでっか? |

|

|

白澤氏: |

ええ。今回は「民間」国際救助隊でしょう?となると当然通常チャーター便のルール通りです。

|

|

|

D職員: |

そ、そうですか。理屈はわかりますが・・・なんか・・・盛り下がりますね。 |

|

|

白澤氏: |

実現すれば何か動きがあるかもしれませんが、今はそういう前提で検討を進めましょう。で、次の問題は天候ですね。これも迅速な発進の足枷になる可能性があります。まず千歳はご存知の通り、冬は雪の影響を受けやすい。それから中部も、冬の横風が案外厳しいとの評判がありましてね。すると残るは・・・

|

|

|

B主任: |

(満面の笑みで)そやろう。やっぱり関西や。そう思うてたわ。日本の中心は大阪や。 |

|

|

白澤氏: |

関空は表にある他に、今4000mの滑走路を工事中ですからさらに充実しますからね。さらに滑走路近傍の土地を基地用地として利用させてもらえれば、さらに迅速な発進が期待できますよ。

|

|

|

B主任: |

対岸の「りんくうタウン」やのうて、空港島の中やろ?あそこ、まだ土地、あったかいな? |

|

|

白澤氏: |

新しい滑走路のある2期島は、今供用中の1期島よりも広いんですよ。 |

|

|

C主任: |

気になるのですが、さっき「通常チャーター便のルール通り」というお話がありました。このチャーター便の手続き自体、結構面倒なんじゃ・・・ |

|

|

梶木氏: |

我々が今回、お話をいただいて危惧したのがそれですね。救助隊には優秀なディスパッチャー、運航管理者*2がいないとダメかもしれません。ここにいる白澤もその資格を持っているのですが。

|

|

|

D職員: |

その手続きって、大まかに説明していただくと、どうなるんですか。 |

|

|

白澤氏: |

まずチャーター便の、出発および到着空港の発着枠調整、つまりダイヤの割り当てから始まりますね。例えば上記空港からの「発進」でしたら、日本の国土交通大臣の許可が要ります。

|

|

|

B主任: |

なんか、いやーな予感がするわ。この後も、えらい手続きが多いんちゃいます? |

|

|

白澤氏: |

はい国際便ですから。まず他国上空通過の場合は、各国に事前に許可が必要です。 |

|

|

B主任: |

当然や。各国の事前許可取らな、せっかくの国際救助隊が撃ち落とされてまうわ。 |

|

|

白澤氏: |

到着空港ではグラウンドハンドリング(着陸後の飛行機誘導やオペレーションなど地上支援)のお願いもしないと。着陸しただけ、で終わっちゃ救助どころではありませんからね。

|

|

|

D職員: |

うーん。漫画やアニメだと「現場真横に垂直着陸」する場面なんだけど、現実は厳しいなぁ。 |

|

|

白澤氏: |

さらに恐縮ですが、現実問題として到着空港では「駐機料」も発生しますので。これも各空港とIATA*3との間で取り決められていますから。

|

|

|

B主任: |

助けに来たんやで。そこへ駐車料はないやろぅ。 |

|

|

C主任: |

駐「機」ですよ・・・ |

|

|

白澤氏: |

まあ、国際民間救助隊の意義を関係先に十分に理解していただけたら、先ほどの「発進」いや離陸の順番や着陸料なんかについても、ある程度特別な扱いをしてもらえる可能性はあると思いますよ。そのためにもしっかりした救助隊を作りたいですね。

|

|

|

C主任: |

当然、どのルートをどの高度で飛ぶかなんていう計画も作成するわけですよね。 |

|

|

白澤氏: |

そうですね。それをフライトプランといいます。これについては私でもいいのですが、成田空港支店の人間をご紹介しますので、そちらで聞かれたほうがよろしいかと思います。

|

|

|

D職員: |

成田空港支店? |

|

|

梶木氏: |

要するに機長です。

|

|

|

D職員: |

キャプテンに会えるんですね!ドキドキしちゃうなぁ。 |

|

|

C主任: |

・・・あれ。ということはですよ、通常チャーター便のルールで飛ばすということは、我々の国際救助隊にもキャビンアテンダントさんが乗られるということになるんですか? |

|

|

白澤氏: |

おそらくそうなると思います。これについては客室本部の人間をご紹介しますので・・・

|

|

|

D職員: |

それは、CAさんに直接、お話を伺えるということですか! |

|

|

梶木氏: |

「だけ」ではないと思いますが、そうですね。

|

|

|

B主任: |

(天井を見上げながら)地下深かーくトンネル掘ってたおじさんに、まさかこんな栄光の日が来ようとは。この喜びを誰に伝えるべきか。 |

|

|

D職員: |

じゃ、早速私から奥様にこの喜びようを電話で・・ |

|

|

B主任: |

Dくん、それだけはやめていただけませんでしょうか。 |

|

|

C主任: |

(無視して)しかし御社のCSRレポートで拝見しましたが、梶木さん達は既に、新潟県中越地震で救助隊的というか、非常にユニークな活動をされてるんですね。 |

|

|

梶木氏: |

阪神大震災の時も色々お手伝いさせていただいてましたので、中越地震の直後から「何かお役に立ちたい」とアンテナを張っていたんですね。すると新潟日報の一面に「一番困る。入浴トップ」という見出しが出たんです。これで思い浮かんだのが「航空機防除雪氷作業車」通称エレファントミューという車でしてね。あれが60〜80℃のお湯を作れるもんですから。

|

|

|

|

| そういえば冬場のニュースで見たことあります |

| ©ANA |

|

|

|

|

D職員: |

僕もあれ、見たことありますが、あの車って一般道走っていいんですか。 |

|

|

梶木氏: |

それも課題のひとつでしたが、保険に加入した上で陸運局と交渉しまして、特例中の特例として仮ナンバーが交付されたんですよ。その他いろいろあったんですが、やはり人が基点となれば実現できるものですね。震災から14日、発想から9日で現場に送りましたよ。

|

|

|

|

|

| 「お湯」のロゴも誇らしく、仮ナンバーで活躍したそうです |

| ©ANA |

| この新潟中越地震における給湯サービス支援の詳しい内容とその後日談についてはこちら |

|

|

|

|

B主任: |

でもANAさんはお湯好きでんなぁ。バーチャルハリウッド*4ちゅう活動では、飛行機のエンジン試運転のエネルギーで湯を沸かす「羽田銭湯計画」って提案されてますもんなぁ。 |

|

|

D職員: |

それ、入りたい入りたい。スカッと豪快な気分になれそう。 |

|

|

C主任: |

そういう流れの中から社会貢献活動の受け皿「すずらんクラブ」も立ち上がったんですね。 |

|

|

梶木氏: |

1956年から全国の赤十字病院等に入院されている患者さんに北海道のすずらんをプレゼントする「すずらん活動」が続いてましてね、そこからのネーミングだと思います。いずれそのクラブの人間もご紹介できると思いますよ。

|

|

|

|