|

様々な制約条件から真面目に検討した結果だというのに、国際救助隊の基地は結局人工島に落ち着いた。そういえば車も、6輪*1ではなく8輪だが特徴ある高性能なものが配備されたし、やはり何かの縁かもしれない。ただし我々の人工島は平らだし、飛行機のシルエットは極めて現実的でカタパルトから発進するようなことはせず、先ほどの車もピンク色ではない。

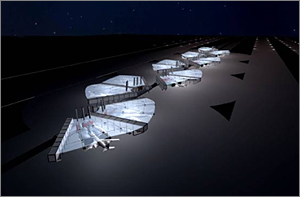

神戸沖*2の、ポートアイランドのさらに先の巨大な海上空港の一角に、最近新しい旅客ターミナルが開設された。その特徴は駐機場(=飛行機)全体を覆う大屋根である。ゲートは新たに01Rと02Rという名の2つが新設される。このRが意味するのはRescueないしRobotであり、つまりここが、世界初、民間国際ロボット救助隊の基地でもある。それと同時に連絡橋の下にはシールドによる海底トンネルが掘られ、さらに浮体式のヘリポートや船着場まで整備されるなど、他所では考えられないほど贅沢な、交通インフラの災害に対する抵抗力アップの投資が行われたが、これらは全て謎に包まれた救助隊のオーナーの私財でまかなわれたというのだから驚く。

大屋根のデザインモチーフにデルフィニウムの花弁を選んだのは、本救助隊が活躍しその規模を拡大させる場合、大屋根が横に密に並んでもなお美しく、という設計者の願いが込められている。ここには斜張橋の技術が応用され、この空港自身が災害にあった場合への十分な配慮がなされているのは言うまでもない。

屋根の下に目を向けると、異質なのは航空機のすぐ近くに列車が横付けされていることと、その列車と航空機の間でさかんに荷物を運んでいるのが人間でなくロボットであるという点である。

救助隊員とロボットおよび大量の資機材を迅速に各地から集結させ、効率よく飛行機へと搭乗/積載可能な、そして災害覚知から最悪でも24時間以内*3での発進を目的に設計された基地が、実は旅客ターミナルとしても抜群の使い勝手である事に気づいた結果、この独特な風景が実現した。だから荷物を運んでいるロボットも、実は隊のレスキューロボット達である。

ANAさんはこの2つのゲート発着便に限り「スーパーSkipサービス」を提供している。空港に向かう列車内でチェックインを済ませると、あとは(レスキュー)ロボットが自動的に列車から飛行機へ荷物を積み替えてくれるというもの。ただし、そのためにはこのゲートに向かう「専用車両」に乗車しなければならない。なぜならその「専用車両」こそ、隊員の移動時間を有効活用し、緊急発進までの時間を短縮するためのC.I.Q(Customs、Immigration、Quarantine:税関、出入国審査、検疫)設備*4を設けた、救助隊自慢の所有物であり、平常時はこれを鉄道会社に貸し出すことで本サービスが実現されているからである。

ここが救助隊の航空機整備場/格納庫であるからこそ架けた大屋根であるが、これにより落雷(TS=Thunder Storm)警報による空港屋外業務の全面停止中でも関係なく救助隊が発進できるようにもなった。雪が降った場合でも専用の除雪機材が備えられたこの格納庫では、通常の空港より大幅に防除雪氷作業時間が短縮され、スピーディな発進が可能である。ANAグループの運航整備部門、グランドハンドリング部門スタッフの皆さんが天候に関係なく快適に作業できるようになり、このメリットは通常運航便でも享受できることとなった。よって、この2ゲートだけは飛行機を見送るスタッフの手の振りが、国内屈指の元気さになるのかもと予想している。

このように救助隊が日頃「内職」をしているのは経費節減の意味だけではない。形は違えどプロのサービスを提供することで常に緊張感を保ち、特にロボットについてはオペレータ達の習熟度やハード耐久性、ソフト完成度も上げるという効果を狙っている。

顧客に対するサービス提供とは、相手の状況や気持ちを予測しながら解決策を考え、実施しては修正することの繰り返しであるから「強いだけでなく、優しいレスキュー」を実現するための訓練にもなる。 |

|

| ・・・・・・ |

|

ターミナル内に搭乗口変更のアナウンスが響く。この札幌行きを最後に01/02Rゲートが使用されないことが告げられた。実はこのとき、本救助隊の隊員でもあるスタッフのインカム*5と、スタッフルームや控室、仮眠室などお客様から分からない場所では、けたたましい警報音が鳴り響いている。しかしだからといって、今行っているお客さまへのサービスが揺らぐようなミスも、この隊員達はしないのだが。要するに「発進」なのである。そして彼らは遅くとも*624時間後、今着ているそれぞれの制服からオンワード製の高機能な「オレンジ」へと着替えて、またここに立っていることだろう。

札幌行きが定刻どおりに離陸すると、ターミナルにはCLOSEサインが一斉に点灯し、雰囲気が「基地」へと一変する。早くもオレンジに濃緑+グレーの三色に彩られた<メカチーム>の制服が動きだし、先ほどまで「ポーター」だった各種ロボットのハード詳細変更やソフトウェアの書き換え、そして各部チェックが始まった。鉄道のプラットフォームには救助隊所有の車両だけが残され、こちらも本格的な「車内C.I.Q」の準備が始まっている。詳細なダイヤも間もなく決定されるだろう。

やがて外から音もなく747のシルエットが滑り込んでくる。そのボディには個性的な塗装が施され、よく見ると客室の窓はつぶされている。停止すると同時に、機種の半球状の部分がゆっくりと上に持ち上がり、大きな口を開け、隊員やロボットや資機材の到着を急かし始めた。

本救助隊のオーナーである「謎の大金持ち」の人脈は半端ではない。各国首脳クラスとの親交も深く、だから今回のように援助要請が政府より早く届くことも多々ある。するとまず忙しくなるのは中枢部であり、災害情報を元に隊の編成や行動計画が決められる。この災害情報について本救助隊は、現地の報道機関と独自の契約を交わしており、訓練を受けた彼らプロの記者から、情報は刻一刻と入ってくるようになっている。

本救助隊は公的機関に属する救助のプロ(例えばIRT(国際消防救助隊International Rescue Team:通称「愛ある手」)も有力な候補の一つか?)との協調作業を基本としているが、このように独自判断で発進することもあり、その高度な人道的、政治的判断は「オーナー」自ら調整し、判断が下される*7という。

迅速な隊の発進には何より隊専属のディスパッチャーさん達が、ANAさんのディスパッチャーさん達と協力しながら素早くフライトプランを作成していく必要がある。例えば被災国までの距離と使用燃料量によって積載量も変化する。その際、給油のための途中着陸をしてでも多く積載するべきなのか、身軽な装備で無給油のまま急ぐべきなのか、なども検討事項の一つである。迅速な発進といえばアニメやマンガの世界では、隊員が飛行機や自動車などのメカに、如何に秒単位で素早く乗り込むかが勝負であり、今回の基地検討も当然、そこの演出こそ見せ場と力んでいた前田のデザイナー達だったが、検討が進むに連れ現実を知り、むしろ通常時の旅客ターミナルとしての使い勝手を追及するようになっていったのは少し気の毒な気もする。

そうこうしているうちにも隊の編成(含むロボット)と運搬資機材の選択が終盤を迎え、やがて各組織、各社にも隊員出動要請が届くことになるだろう。もちろん、いうまでもなく「IRS−U」のメンバーには当初から伝えうる限りの情報が伝達されており、既に自らの判断に基づき、出発した者もいるだろう。

どうやら今回はIRS−Uのベテラン隊員にロボットを組み合わせた少数編成を747−400F一機で先行させるようだ。その後、現地の情報を元に決定される医薬品と食料品を搭載した747−400コンビが追いかけることになるらしい。

747−400Fは、機首部分を約90度上に持ち上げることにより、貨物を機内に搭載する際の開口部断面積を大きく取ることができる。それはまるで鯨の口のようだ。その機能により、コマツ製専用機も自走積載が可能となる。一方747−400コンビは機体前半分が客室、後ろ半分が貨物室になっている機体だ。

|

|

|

|

| イラスト:渡辺直樹 |

| ©オンワード商事 |

|

|

|

その鯨の口からコマツ製専用機が2台、飲み込まれる頃には、専用車両による第一列車が到着し、オンワード製オレンジに身を包んだIRS−Uのメンバーが降りてきた。基地の空気が一段と引き締まる。車内で打ち合わせも完了していたのだろう、彼らは息つく間もなく格納庫から黄色に水色という派手な塗りわけが施された2ストロークエンジンの偵察/連絡用オフロードバイクを引き出してくる。その後ろには軽自動車よりまだ小さい、しかし黒いパイプフレームと極太タイヤがたくましい印象を与えるバギーが見えている。2人乗りだが、車体の後ろ半分は銀色の大きな真四角のトランクに占められており、その中にはロボットレスキューのための資機材が満載されている。これらはIRS−Uが救助隊実現のかなり前から開発しテストを重ねてきた装備で、点検後、また同じように鯨の口から飲み込まれていく。

肝心のロボット達はといえば、大多数は既に飛行機の中の、コマツ製専用機の格納庫の中にあるのだが、その「中の中」までIRS−Uの隊員が再度確認し、大学側隊員と真剣な打ち合わせが各所で始まった。受け入れ空港の荷役設備の問題もあるのか、そこにANAの隊員が駆け寄っていく。コマツの隊員は8輪車用のノーパンクタイヤをもうワンセット積み込むことにしたようだ・・・目標発進時刻まで、あと3時間。 |

|

|

|

| ©前田建設 |

|

|

|

大屋根の下を747−400コンビが滑り出たのはもう夜中近く。しかし24時間以内を大幅に短縮しての発進である。窓の外には海の上を渡る連絡橋の明かりが美しい。操縦席でエンジンを始動させ始めたのはANAさん所属の隊員。着ている制服が違うことなど関係なく、いつもと変わらず迅速確実にプロシージャーを進めていく。一方、コックピット後方の客室にはロボット担当の大学生隊員が、自身がロボットになってしまったかのように緊張のオーラを発散させながら座っている。それを見たIRS−Uのベテラン隊員が肩に手をやりながら声をかける。それに合いの手を打つようにANAアテンダントの隊員が笑顔と共に飲み物を持ってくる。どちらに大きな効果があったかは分からないが、やがてその青年にも笑顔が戻ったようだ。

“大丈夫。本隊は人を傷つけないためのロボット救助隊なのだから”

隊員も席に戻り、改めてこの隊の、そして自身の目的、役割を確認して、目を閉じる。そして大いなる意志と若干の緊張を載せて、4発エンジンの大型機が滑走路を走り出す。

機が水平飛行に移ったころ、基地では大学所属の隊員達によりロボットのソフトウェア最終調整が始まり、KOMTRAXベースの情報収集システムをにらむコマツさん所属の隊員が被災国の状況を整理しはじめていた。彼の報告では早くもある地区で建機エンジン稼働率の急激な上昇と、周辺からの建機の移動が見て取れ、重大被災地区が推定できるようだ。現地に着けば予めレスキューコミュニケーターが装備されていた建物について、より詳細な情報も集まって来るだろう。それら情報に基づき、着陸後の救助ルートが決定されるはずだ。

|

|

| ・・・・・・ |

|

幸いなことに被災地空港は完全に機能していた。ただし被害の大きい地域への道路は幾場所で寸断されているという。こういう際にコマツ製専用機は心強い。空港で給油を済ませるやいなやバイクが出発し、その後先行隊を載せたコマツ製の2台、そしてIRS−Uのバギーが後を追う。

その後747−400Fのカーゴルームからコンテナが次々と降ろされ、あるコンテナは広げられ、組み立てられ前線基地の建物となり、またあるコンテナには車輪がつけられ、コマツ製専用機に牽引されながら被災地へ向かう準備をしている。あるコンテナの傍らでは、IRS/独立行政法人理化学研究所の自律飛行船が組み立てを終え、最終チェックを始めたようだ。

現地ではまず周辺住民へのヒアリングが始まる。結局これに勝る情報収集手段がないという。通訳に活躍しているのはANAさん所属の隊員だ。予め用意された大きな地図に、次々と情報が付箋で貼られていく。その地図はライブカメラで取り込まれ、ロボットの位置およびステータス情報も含めてKOMTRAXベースのシステムで国境を越え情報が共有されていく。こういった古典と最新の混合した姿がなんとも実践的な印象を受ける。

これら情報に基づき空港近傍の前線基地、および日本の基地では今後の計画および増員、交替、物資などのロジスティクス計画が練られていく。

|

|

| ・・・・・・ |

|

一方、現地では集まった情報を元にIRS−Uメンバーが「活動方針」を決定。まずは多数の被災者が埋まっているはずと多くの証言が集まった建物にまず活動を集中させることとなった。

瓦礫の山と化した建物の前にチームが着くと、早速、蛇型ロボットの投入を準備する。東工大の「Hyper蒼龍Ⅶ」、電通大の「Super KOHGA」、神戸大学の「MOIRA X」、そしてかなり他機種とは変わった外観を持つ「能動スコープカメラ*8Ⅳ型」が降ろされる。もちろんそれら進入路確保のため、東工大の「戦う油圧ジャッキ」Bari-bari-Ⅱ改もスタンバイしている。今回はコマツ製専用機から油圧供給を受けるため、いよいよパワフルなタイプへと進化している。

ロボットの一台が要救助者を発見する。近所の人によればこの建物に住んでいた、ある家族の長男らしい。ロボットのライトに反応する様子がモニターでも確認できる。幸運なことに十分な空間があり、各種センサーも当面の呼吸に問題のあるデータを検出してこない。しかし、足が挟まれて動けないようだ。早速モニター越しの励ましが始まる。ロボットはその場を動かず、その声を少年に伝え続ける。

メディカルチームの女性は、その少年の家族のそばに駆け寄る。彼女の制服は世界のどこでも、ひと目で救助のプロフェッショナルであることを伝えると同時に、やわらかい暖かい印象を与えるよう配所されたオレンジ+ベージュのものだ。家族がロボットのモニター横に立った時、ちょうど機体から飲料水用のストローが「出て」、彼がそれをくわえる様子を映しだすところであり、家族は少し安堵の様子を見せ、声による励ましが始まる。

しかし、他箇所ではさらにシリアスな状況も発見され、瓦礫の中に出動した多数のロボットから集められた情報が、東北大学/千葉工大のロボット「SmartAladdin」により計測された、瓦礫の3D−CADマップ上に集約されていく。その横でIRS−Uのメンバーは、救助活動の方針を再度、組んでいく。コマツの輸送専用機の1台は慌ててどこかに移動を始める。

やがて救助が始まる。コマツ製専用機がアタッチメントを取替えつつ正確に、必要な部分だけを取り除いていく。大物を排除した後はジャッキやカッターを手にしたレスキューチームの番だ。専用機から油圧ホースでつながれているそれらは、パワーユニットを省略できたために従来品に比べ軽量パワフルにできており、使い勝手が向上している。

中でも異彩を放っているのはタカアシガニのようなシルエットを持つ前田製作所製の「かにクレーン」である。もともと石材店のニーズを形にしていくことで生まれたこのクレーンは傾斜地でも特殊なアウトリガの張り出しにより足元を確保でき、またこの構造ゆえに吊荷の重さに対抗するためのカウンターウェイトが不要で軽量という利点を持つ。さらにレスキュー仕様では発動機を省略できたためより軽くなっている。

最後のコンクリ破片が取り除かれると、レスキューチームが進入する。そこには先ほどまでモニターに見えていた顔が確認でき、周りからは歓声が上がった。しかし隊員の顔は晴れない。このまま足元の瓦礫を覗けば「クラッシュシンドローム」が起こるのは間違いがない。少年を観察する隊員を残し、このまま次の箇所へ移動することの説明を、必死で少年に試みるメディカルチームの女性、家族も同様に不安気だ。

そこへ先ほど姿を消したコマツ製輸送専用機が450psのエンジン音も軽やかに、列車のごとく複数のタイヤ付コンテナを運んで現場に戻ってきた。JICAが派遣した緊急医療チームDMAT(Disaster Medical Assistance Team)だろうか、医者の姿も見える。先ほど頼んだ「血液透析ユニット」がようやく到着したらしい。「コンテナをつけると時速120kmの俊足は使えないからな・・・」これで少年の救助も続行できる・・・。

なお今回、ロボット達は有線で運用された。無線電波が瓦礫内で届きにくいこと、電源供給により運用時間制限を無くせること、さらに乱暴だがそれをロープとして引っ張りだせることも馬鹿にならない効用だと判断してのことである。

ビルの地下などには千葉工大「ハイビスカス」筑波大「ACROS」東工大「HELIOSⅦ」長岡技術科学大学「NuTech−R3」東北大学「Ali-Baba」岐阜県生産情報研究所 ロボット部「CUBIC-R2」など、各種クローラ型のロボットが投入された。各ロボットは共に瓦礫上や広域的な空間において能力を発揮するロボット達だ。もちろん各種検知器や災害現状の活動空間をサーチする機能も十分についている。不特定多数の人間が出入する建物の挫屈現場ではこういった機能が力を発揮する。

初めて見る「人」と「重機」そして「ロボット」三位一体の救助。住民は期待と不安を交錯させながら瓦礫の山を注視し動かない。一分一秒ごとにジリジリと体力が奪われていくような待つ時間。

やがて瓦礫の向こうから、バックボードに全身を固定された少年の姿が見えると、爆発的な歓声があがった。家族も興奮して現地の言葉を隊員にぶつけてくる。お礼なのは間違いないのだろう。他所でも同じような歓声が聞こえてくるが、それが今回の活動方針が正しい事の証左であることを祈りたい。若い学生隊員だろうか、インカムにも思わず日本語の声が流れる「任務完了。」

実は同じ気持ちのIRS−Uメンバーだが、引き締めの言葉でそれに応える。

|

|

|

|

| イラスト:渡辺直樹 |

| ©オンワード商事 |

|

|

|

| ・・・・・・ |

|

時間経過と共に、各国のレスキューチームも現地入りしてくる。そのため、ロボット救助隊は、二次災害の危険性が高い地域に移動することになった。そこでもロボット、そして隊員の安全を確保しながら要救助者に近づけるコマツ製専用機やかにクレーンが全く休み無く働き続け、いくつものCSM(Confined Space Medicine)「瓦礫の下の医療」を成功させながら、要救助者を運び出す。

当然ながらこの頃までには隊員の交代が図られ、精神的・肉体的ダメージを蓄積しないオペレーションが行われている。

そして、そろそろロボットのセンサーやレンズが傷つき、グリスが切れ、本格的なメンテナンスが必要になるかというころ、撤収の日が来た・・・。

基地に戻ったロボット担当隊員の一人は、離陸する定期便のエンジン音を聞きながら、洗濯機の前ですっかり汚れ傷ついた自分のメカチームのワークウェアを見ていた。達成感と後悔が相交じった気持ちになるのは出動のあとの常だが、それを乗り越え改善しなければ隊の前進が無いことも知っていた。すでにロボットの改良点も見つけている。そういえばANAさんも早速ボーイングとの改良交渉に入っているらしい。彼の頭の中には今回の出動における印象的シーンが蘇っていき・・・やがて我に戻って「そうだ、これについてもオンワードさんに改良をお願いしなくちゃ」とワークウェアを見なおして、ひとりつぶやくのであった。やはりこの隊を動かすのは謎のオーナーの財力だけではなく、関係者全ての努力のようである。

「自然災害を食い止めることできない。けれどその被害を小さくすること、災害による死者をゼロにすることはできるのだ」と心に誓う彼も、ついこの間までは、民間の一組織という狭い範囲の価値観で、サラリーマンとして「だけ」生きていたのだ。

|

|

|

|

|