前田建設工業株式会社(本店:東京都千代田区、社長:前田操治、以下「前田建設工業」)と帝人株式会社(本社:大阪市北区、社長:内川哲茂、以下「帝人」)は、鉄筋コンクリート造に用いられるプレストレス技術※1を木造ラーメン構造※2に応用した工法(特許出願中、以下「本工法」)を共同で開発し、一般財団法人日本建築センターより特別工法評定を取得しました。プレストレス技術を木造ラーメン構造に応用した工法が本評定を取得するのは初めてです。

※1) プレストレス技術:主に鉄筋コンクリートを利用する際に使用されるもので、あらかじめ部材に圧縮応力をかけておくことにより、荷重によって部材に生じる引張応力への耐性を高める技術。木造では一般化されていない。

※2) ラーメン構造:柱と梁のみで建物を支える構造。ラーメン(Rahmen)はドイツ語で「額縁」という意味があり、柱と梁で四角形の「枠」を構成する。大きな空間を生み出すことが可能で、ビルの建設によく採用される。

■背景・経緯

建物の内部に大空間を実現するためには、室内に余分な壁や柱を配置しないラーメン構造が広く採用されています。同構造では柱と梁を一体化する剛接合が必要ですが、剛接合時には柱と梁の接合部(以下「柱梁接合部」)に大きな負荷がかかるため、耐力が小さい木造の柱と梁では剛接合が難しく、大空間を確保した建物は鉄筋や鉄骨造が一般的です。このため、木造建築において大空間を実現するには、柱梁接合部の耐力や剛性の確保が課題となっていました。

こうした中、壁の少ない木造建築を実現してきた前田建設工業と、炭素繊維を用いた高機能繊維強化集成材「LIVELY WOOD」の開発過程でプレストレス技術を木材に応用する方法を開発した帝人が、それぞれの知見を合わせることで木造建築の課題を解決できると考え、新しい工法の共同開発に至りました。

■本工法について

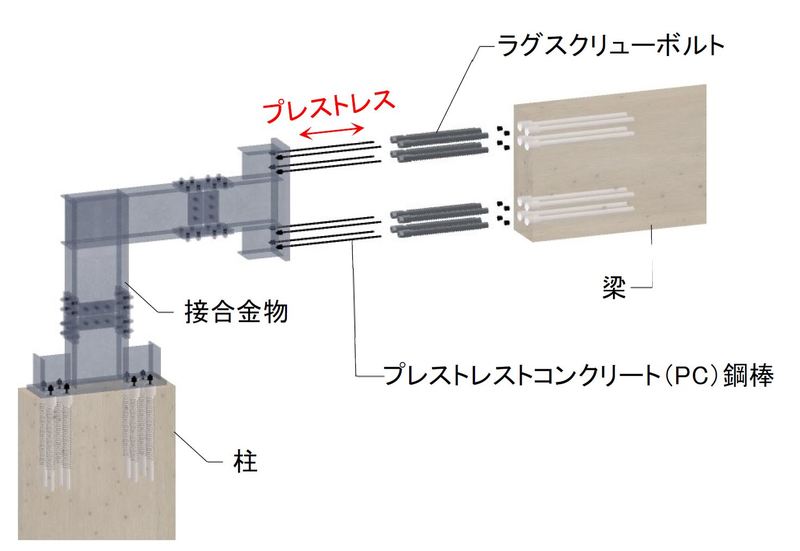

本工法は、柱と梁の間に接合用の金物(以下「接合金物」)を配置し、プレストレス技術を用いて柱・接合金物・梁を一体化することで(図-1)、従来の木造建築における柱梁接合部よりも大幅に耐力を向上させています。また、一般的に木材は鋼材に比べて靭性※3が低いため、大地震の発生時などに柱や梁の損傷が懸念されますが、本工法は柱梁接合部に接合金物を配置したことで、柱や梁の木材部分を損傷させず鉄骨造と同等の高い靭性を実現しました。

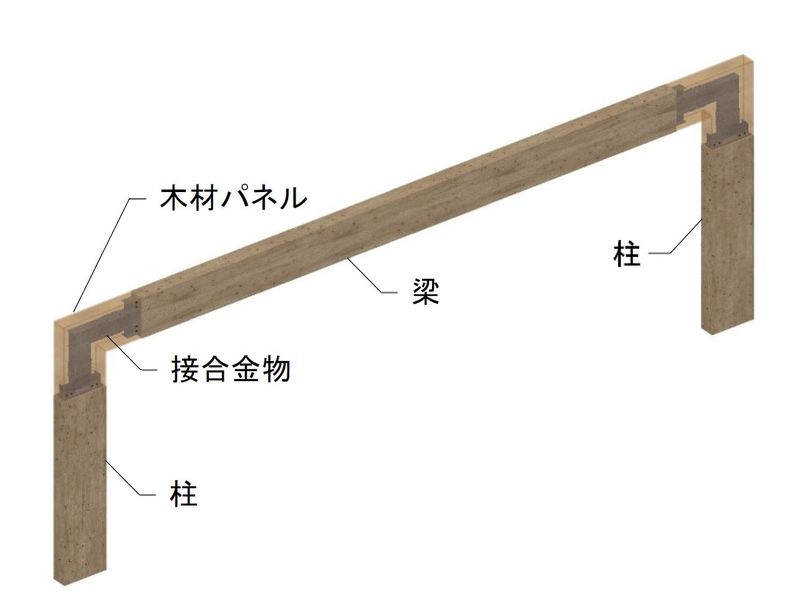

本工法では、柱と梁にスギなどの一般的な国産集成材を使用していますが、今回取得した評定では幅12m、高さ5mという大きな室内空間を確保した条件で審査を通過しています。また、評定を取得した条件下において、本工法と従来の木造ラーメン構造の比較を行ったところ、本工法では使用する木材の断面積を35%小さくでき、大きな室内空間をもつ木造建築物に対して適性が高い工法であることを確認しています。さらに、本工法を用いたラーメン構造の接合金物は木材パネルで隠すことができるため、室内からは木材だけが見えるデザインが可能です(図-2)。

※3 )靭性(じんせい):材料などのねばり強さをあらわし、外部からの圧力に耐えられる抵抗の程度などを指す。建築物を支える構造材には高い靭性が求められる。

図-1 柱梁接合部の概要

図-2 本工法を用いたラーメン構造の概要

■実証実験による効果の確認

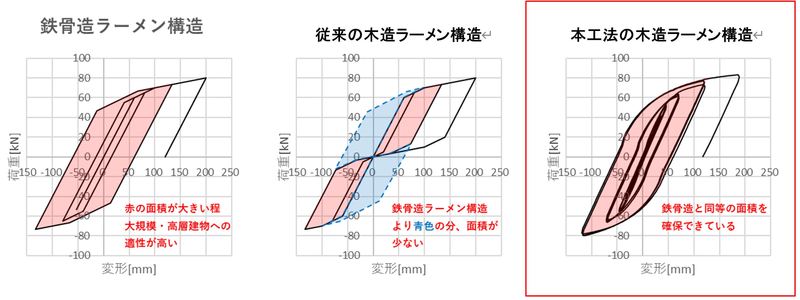

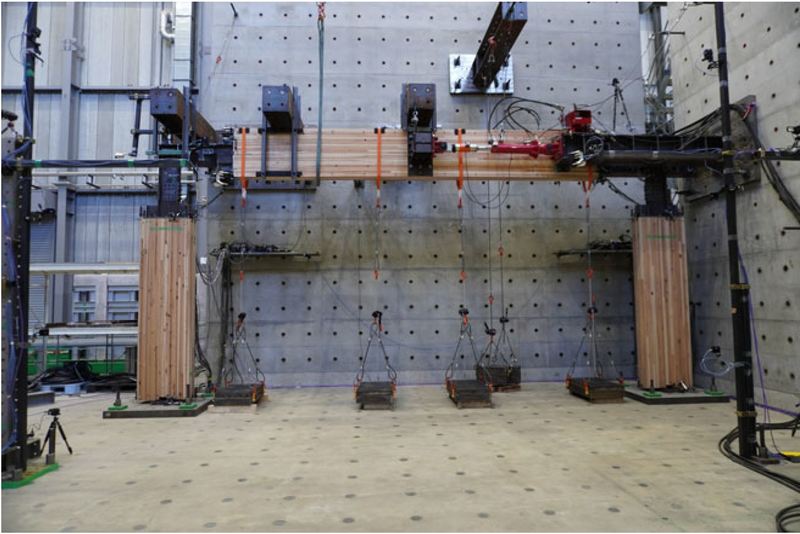

前田建設工業のICI総合センター(茨城県取手市)において、本工法の構造性能に関する実証実験を実施しました。実験で得られた結果をもとに、鉄骨造と従来の木造、本工法を用いた木造、それぞれのラーメン構造に対して、どの程度まで荷重に耐えられるかの比較シミュレーションを実施した結果、本工法による木造ラーメン構造が、鉄骨造ラーメン構造と同等の性状を有することを確認しました(図-3)。

これにより、一般的には鉄骨造が用いられる大規模・高層建物への適性が高いことを確認しました。

図-3 構造性能の比較

実験の様子

本工法を使用した木造建築物のイメージ

■今後の展開

両社は、本工法の木造建築物への採用を進めることで、木材の使用機会の拡大を図ります。また、本工法が木材の高い靭性を確保できることに加えて、接合金物を鉄骨部材に容易に接合できるため、鉄骨造の建築物への本工法の部分的な適用に向けた検証も行っていきます。

<問い合わせ先>

前田建設工業株式会社

経営革新本部 広報部

E-Mail:maeda-release@jcity.maeda.co.jp

木材の柱と梁を強力に接合する工法が日本建築センターの特別工法評定を取得 ~鉄骨造などでしか実現できなかった大空間を木造建築において実現!~