リスク管理

方針・考え方

企業を取り巻く社会環境の変化に伴いリスクを見直し、適切に対処することが、健全な事業活動を確保するとともに、ステークホルダーに対する社会的責任を果たす前提となるため、「MAEDAリスク管理方針」「リスク管理規程」に基づき、「MAEDA企業行動憲章」の実行を阻害するリスクを管理しています。

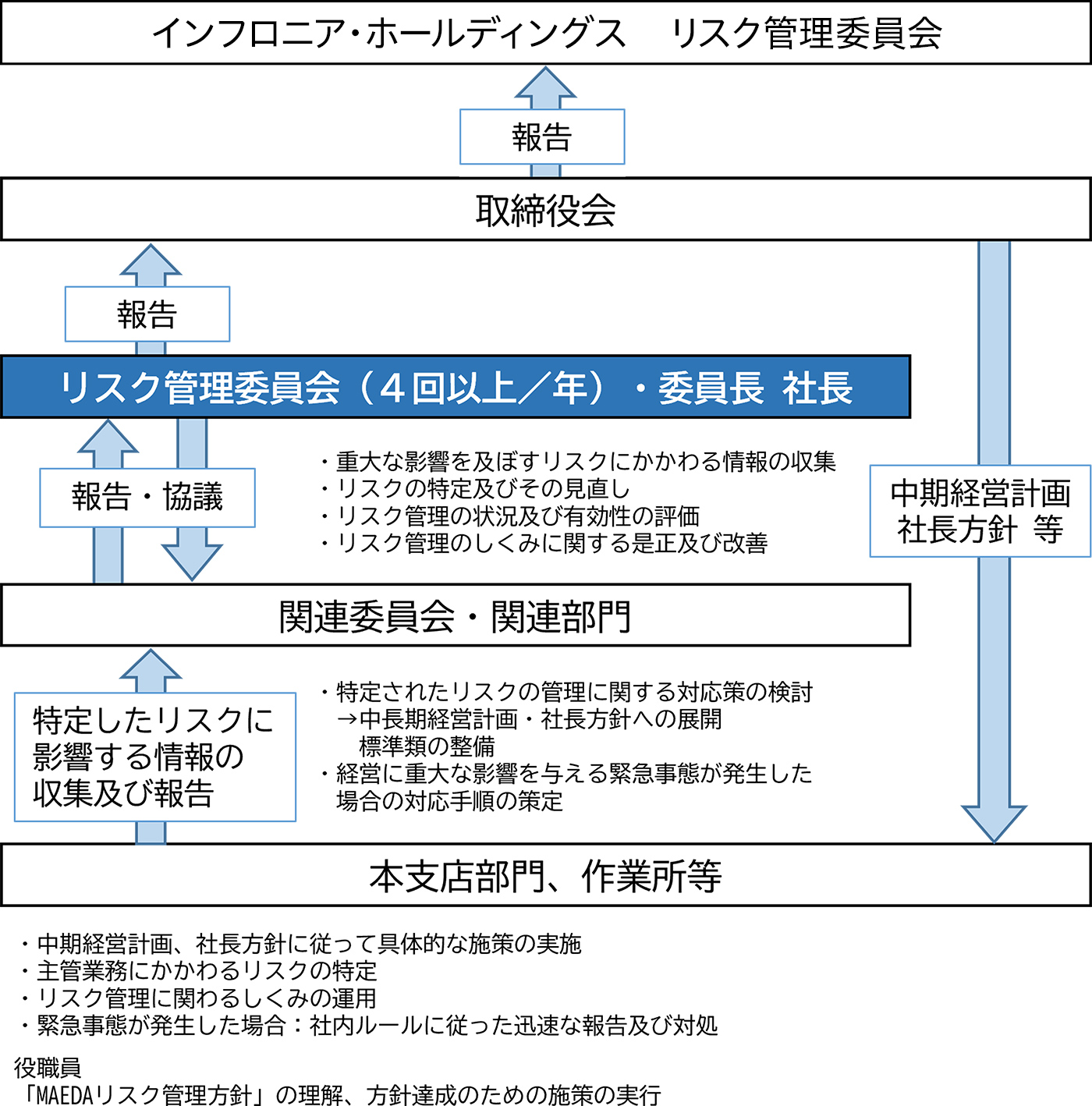

リスクマネジメント体制

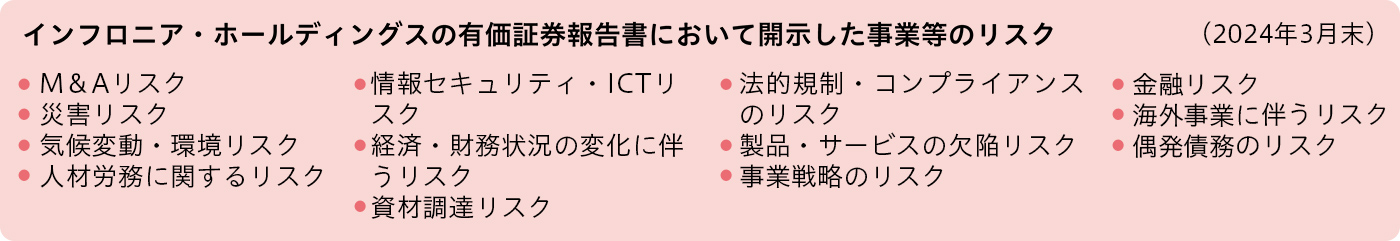

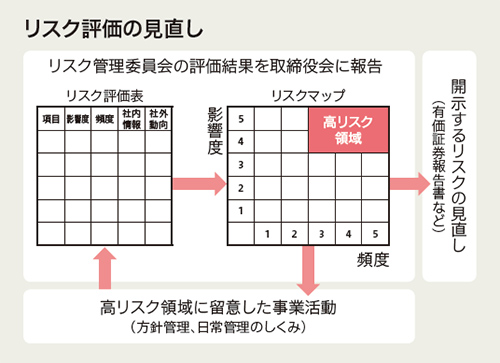

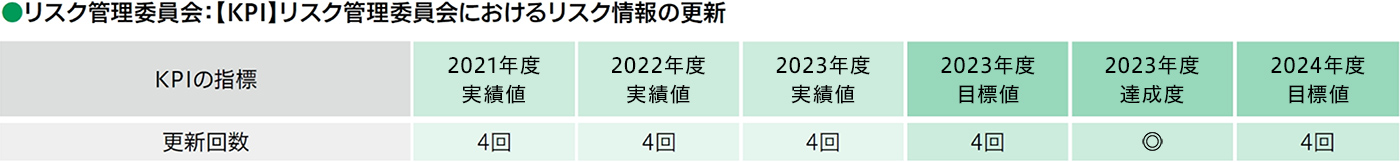

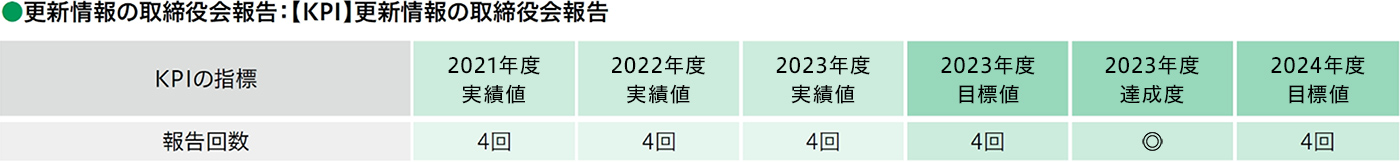

リスク管理委員会は、四半期毎に本部、部門から社会動向と社内情報を収集の上、その結果を「リスク評価表」により見える化し、経営計画の遂行状況、内部監査結果などを勘案して見直した各リスク項目の影響度と頻度を「リスクマップ」に反映します。そして、リスク管理委員会の評価結果は、都度(四半期毎)取締役会に報告(下図参照)し、「リスクマップ」において顕在化した高リスク領域に留意した事業活動を展開するとともに、リスクにかかわる情報を持株会社であるインフロニア・ホールディングスに報告し、グループ全体のリスクにかかわる情報をインフロニア・ホールディングスの「有価証券報告書」などにより適時・適切に開示します。なお、2024年3月末の情報をもとにインフロニア・ホールディングスの有価証券報告書に開示した事業等のリスクは以下の通りです。また、2023年度における高リスク領域に該当するリスク情報への主な対応事例は、下表の通りです。

なお、総合監査部ではリスク管理体制の実効性の維持・向上に寄与するための監査を実施し、関係部門への助言・提言を行い改善につなげています。

2023年度には本店の全部門、11支店、37作業所、グループ会社5社を対象に監査を実施しました。

また、当社の労働安全衛生/品質/環境マネジメントシステムが適切かつ効果的に運営・維持されるために、マネジメントシステム監査員がシステムに基づく監査を実施しており、2023年度には国内172作業所を対象に監査を実施しました。

高リスク領域のリスク情報への対応

| 項目 | 主な対応事例 |

|---|---|

| コンプライアンス違反 |

|

| 過重労働 |

|

| 情報セキュリティ |

|

内部統制

グループ全体の企業価値を継続的に高めていくためには、内部統制機能を充実していくとともに、取締役会の諮問機関として有識者委員会等の各委員会を活用することが企業経営にとって不可欠であると認識しており、経営の効率性、健全性ならびに透明性の向上をめざして、経営体制の整備などを実施しています。

内部統制システム

内部統制の徹底のため、内部統制システムの基本方針を明確にし、社長を議長とした経営層による「CSR戦略会議」「リスク管理委員会」、執行部門から独立して監査を行う内部監査部門を設置するなど、内部統制システムの実効性を高めています。

内部通報制度

2022年6月の公益通報者保護法の改正に対応するため、新たに内部通報規程を制定し、法務・コンプライアンス部が所管して、2つの窓口を運用しています。

1つは「職場のほっとテレホン」です。この窓口は、株式会社クオレ・シー・キューブに委託している外部窓口です。イントラネットから当社だけでなくグループ会社の役職員も利用できます。ハラスメントやコンプライアンス問題の通報だけでなく、職場の人間関係についても相談もできます。

もう1つは「コンプライアンスホットライン」です。この窓口は、当社の外部ホームページに設置してあり、取引先など社外の方も利用できます。

両窓口の前期(79期)の利用件数は合計97件でした。法務・コンプライアンス部では、社内の不正を早期発見し、コンプライアンス経営を推進するため、社内掲示板や研修会を通じて内部通報制度を周知し、利用の促進を図っています。

また、公益通報対応業務に従事する社員が、内部公益通報等に対して適切に対応していく重要な責務を負うことに鑑み、当社では、該当する社員に対して十分な教育・トレーニングの機会を付与するよう努めています。

反社会的勢力の排除

当社では、反社会的勢力との関係遮断についても、内部統制の一環として整備しています。企業行動憲章においても同事項を規定し、社員研修の場で教育および周知・徹底を図っています。

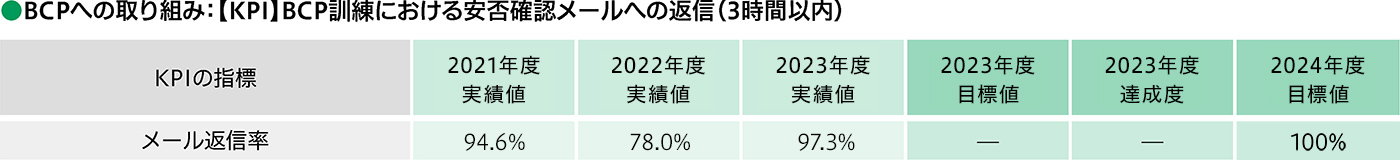

BCP

当社は、第一に当社の従業員およびその家族の生命・安全を確保の上、施工中および引き渡し済みの現場の被害状況を把握するとともに、インフラ復旧等の社会的要請や周辺地域からの救助要請に応えることを事業継続に対する基本方針としています。

この方針に基づいて、当社は「事業継続計画(BCP)」を策定し、国土交通省関東地方整備局より災害時の事業継続力認定を受けています。また、災害や事故が発生した場合の実効性を担保するため、原則年1回BCP訓練を実施しています。

昨年11月の訓練は、内閣府が公表する富士山噴火の被害想定に基づき、本部機能の維持と広域連携の強化を目的として実施しました。

はじめに富士山噴火の被害想定等についてセミナーで理解を深めた後、前兆地震を伴う富士山噴火と降灰によって本社機能を徐々に喪失するシナリオに基づき、ロールプレイングを実施しました。

ここでは、非被災支店への指揮権移譲による本部機能の維持や災害支援体制の構築、Starlinkを活用した拠点間の通信機能維持や被害状況把握を行うなど、レジリエンスを意識した実践的な訓練を行いました。

当社は訓練を通じて、持株会社・各事業子会社との情報共有や協力会社への安否確認等、報告・連絡体制のさらなる強化と、持株会社・事業子会社それぞれの役割を踏まえたグループ全体の機能維持と協力会社を含めた災害支援体制の強化に引き続き取り組んでまいります。

情報セキュリティに関する体制と取り組み

IT技術の進化と同時に、サイバー攻撃なども高度化・複雑化しています。「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」(経産省)では、企業の情報セキュリティに経営層の関与が強く求められるなど、情報安全は経営上の重要な課題です。

当社では、インフロニア・ホールディングス「グループ情報セキュリティ基本方針」および「MAEDA情報セキュリティ方針」に基づき、情報安全管理体制の整備や不具合の未然防止に努めています。

2017年度からITを活用した戦略的・効率的な生産性向上に力を入れていますが、同時にこうした危機に対応するために、全社の情報安全体制をさらに強化するとともに、2024年度からはインフロニアグループのインシデント対応チーム「INF-CSIRT(Computer Security Incident Response Team)」と連携し、次の取り組みを進めています。

- ①「全社情報安全統括責任者」による一元管理体制

- 全社の情報安全体制は、社長より任命される「全社情報安全統括責任者」による一元管理体制としています。また、各部門や作業所の業務を理解し、情報安全に関しての権限と責任を有するグループ長以上の責任者を「情報安全管理責任者」とし、全社情報安全統括責任者が任命しています。

- ②全社(全部門)における「情報安全活動計画」の策定

- 情報安全上の重大事故発生を防止するため、全社情報安全統括責任者の指示のもと、情報システム総合センターが「情報安全活動計画」を立案し、その全社計画に基づいて本支店の全部門で「情報安全活動計画書」を作成し実施しています。

- ③情報重要性区分の制定と運用

- 全社で共通の情報の重要性区分を定め、運用方法を確立しました。その中で、最重要情報(区分A情報)を「情報安全が失われたとき、当社の業績に大きな影響を与えるものや業務に著しい支障を及ぼすもの」と定義し、漏洩を防ぐしくみを整えています。具体的には、紙媒体の最重要情報についてはICタグを貼付し、施錠付きロッカーに保管しており、電子媒体のものについてはファイルを暗号化した上で、アクセス制限付のフォルダに保管しています。

- ④情報安全教育の実施

- 社員の情報セキュリティ意識の向上のために全社員を対象とした情報安全教育e-ラーニングを実施しています。また、このe-ラーニングを受講した全社員から、社長に対する情報安全誓約書の提出を受けています。更に、標的型攻撃メール訓練を全社員と派遣社員も対象として実施しています。

- ⑤外部セキュリティ診断の実施

- 情報システムに潜在する脆弱性を事前に発見して対策を行い、セキュリティに関する事故(リスク)を最小限にとどめること目的に、外部セキュリティ診断を実施しています。

情報セキュリティ向上の一環として、次の顧客の機密情報に関わる部署や情報管理に携わる部署において、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格JIS Q 27001:2023(ISO/IEC 27001:2022)の認証を取得しています。

・ICI総合センターにおける技術開発・技術支援・受託業務

・情報システム総合センターにおける業務

当社は、近年の情報漏洩や個人情報流出事件に鑑み、内部組織整備、情報資産・人的資源の管理、入退館管理、ハード・ソフトの保護などに関わる情報セキュリティ対策を進めております。