労働安全衛生

「お客さまの満足」のためには、優れた建造物・建設サービスの提供が必要だと考えています。この「優れた建造物・建設サービス」は、安全な施工や品質の確保など、企業として確実に守らなければならない根本的なものという意味だけではなく、社会的課題に配慮した先進的な取り組みの意味も含んだ包括的なものです。社会から求められる要望に対して、誠実に、かつ確実に対応できるよう、「優れた建造物・建設サービスの提供」に本支店や作業所など全社が一体となって取り組んでいます。

方針・考え方

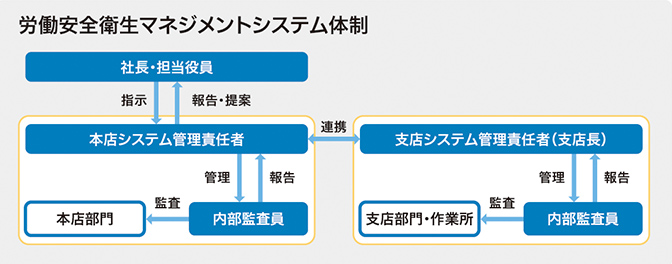

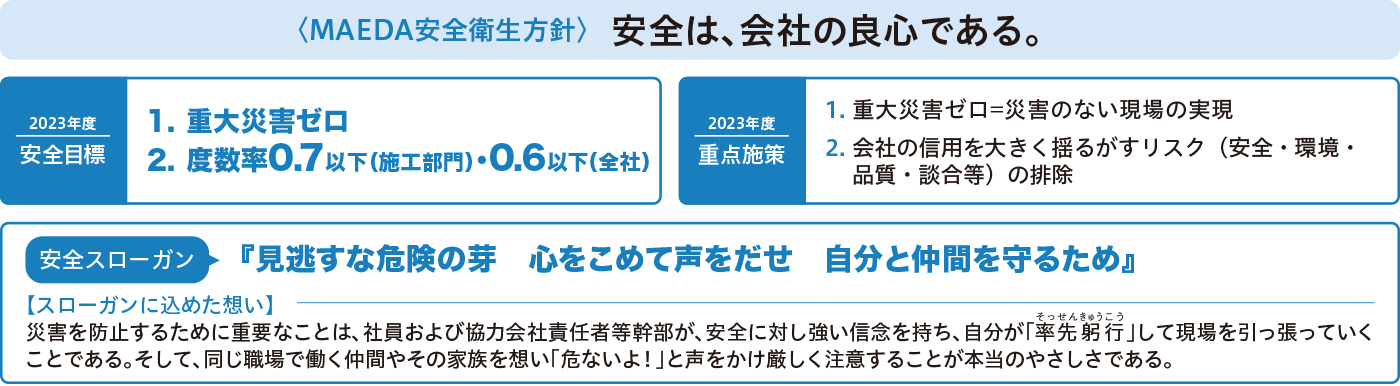

当社は、過去の重大災害の反省から安全衛生の基本的な考え方として「MAEDA安全衛生方針」を定め、基本理念に『安全は会社の良心である』を掲げ、災害防止活動を全社一体となって遂行し、安全な職場と快適な作業環境を創出しています。さらには災害の防止と健康増進および快適な職場づくりのため、2001年に「労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)」を導入し、リスクアセスメントを柱とする活動を構築・維持し、継続的に安全衛生水準の向上を図っています。

マネジメント

日々の安全管理活動として、年度安全目標および重点施策を定め災害防止活動を推進しています。さらに、安全スローガンを定め、本社、支店、作業所、安全協力会、職長会、技能労働者が一体となって不安全行動を注意しあい、災害を未然に防止できる作業環境を構築しています。

実績

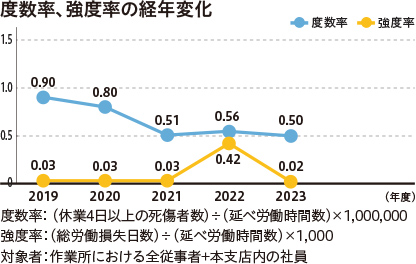

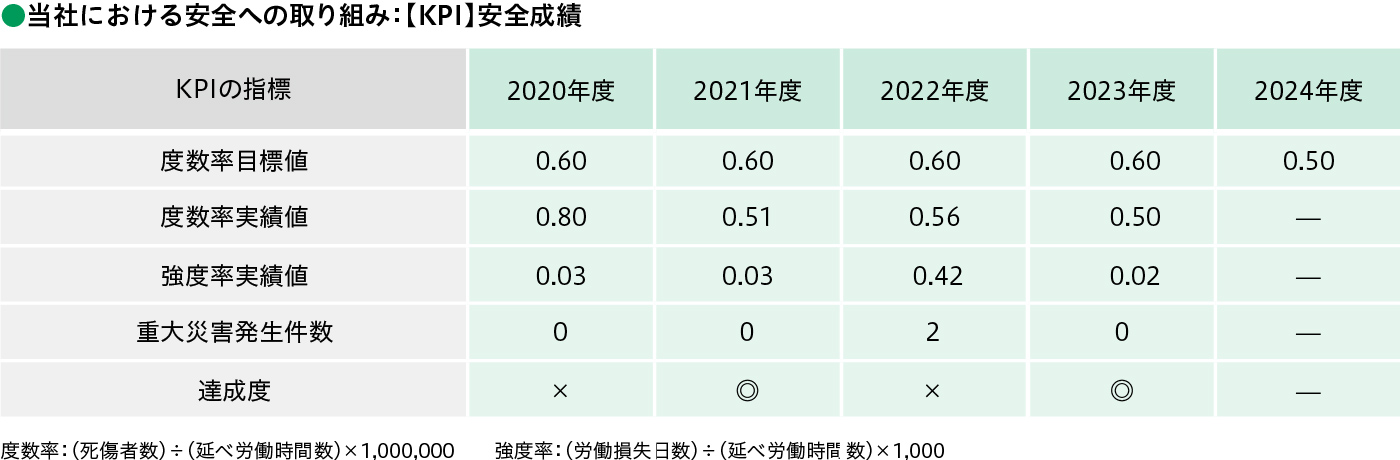

2024年度の当社の安全成績は、休業災害が35件発生し、そのうち休業4日以上の災害が21件、死亡災害は0件となりました。また、度数率は0.61となりました。

2025年度も、引き続き「重大災害ゼロ」<災害のない現場の実現>を目標とし、さまざまな施策を進めてまいります。

災害防止への取り組み

類似災害防止として、ICTを活用した、人間のエラーをカバーする安全装置の活用および改善、作業手順の周知徹底、効果的な水平展開に重点を置くとともに、教育にも注力し安全な職場環境の実現に努めます。

また、万が一、重大災害が発生した場合には、本支店の主管部長・安全部長と作業所が一体となって事故調査を行い、再発防止対策を検討・実施し、必要に応じて社内規則の変更や通達類の発信を行うことにより、全社一体となった同種災害の防止に取り組んでいます。

年末重点パトロールの実施

労働災害が起こりやすい繁忙期の年末に、経営層が全国の主な施工現場の安全パトロールを行っています。2024年12月2日に前田社長が、大規模土木工事を行っている鹿浜シールド作業所(東京土木支店)を訪れました。ダンプトラックへの積み込み土量をクラウドで管理できるペイロードメーターや、吊り荷の下をLEDライトで明示する新技術・安全確保対策について説明を受けた上で、現場内を視察しました。発進立て坑が閑静な住宅街に面していることから、周辺住民や企業とのコミュニケーションを重視し、作業所仮囲いやデジタルサイネージを活用した事業のPRや地域の防犯意識向上のための取り組み、AEDマップへの登録といった地域貢献にも積極的に取り組んでいることも講評されました。現場が良く整理整頓されていることを高く評価した上で「引続き第三者災害に注意してほしい」と呼びかけられました。

安全大会の実施

全国安全週間に先立つ準備月間にあわせ、安全協力会と合同で全国の支部ごとに安全大会を開催しています。安全大会には必ず経営層が出席し、当社社員・安全協力会会員に対し、安全に対するメッセージを発信し、当社・安全協力会が一致団結して無事故・無災害に取り組むことを誓いました。

3月21日「安全の日」

現在の前田建設工業は、669名もの殉職者の犠牲の上に築かれています。

3月21日を「安全の日」とし、当社全社員と当社作業所に関わる全作業員が、本支店、各作業所それぞれの場所で、殉職された方々に対し黙とうを捧げました。

福井市小和清水町の前田記念館には殉職された方々に対し哀悼と感謝の意を表す「感謝の碑」、“重大災害は二度と起こさない”という決意を込めた「安全の碑」が据えられています。「安全の碑」にはMAEDA安全衛生方針の基本理念である『安全は会社の良心である』と刻まれています。

本支店の安全環境部長においては、前田記念館にて殉職された方々の慰霊を行うとともに、「感謝の碑」「安全の碑」を前に『重大災害ゼロ=災害のない現場の実現』を達成するための決意を新たにしました。

前田救護活動隊の活動

当社は建設会社として唯一の救護活動隊を有しています。過去に起こしてしまった悲惨な事故を風化させずに『二度と起こしてはならない』という強い信念のもと、2007年に発足しました。現在、年2回定期訓練を行っています。本支店の役員、社員と隊長以下30名の隊員が、2023年5月に釧路コールマイン株式会社の訓練坑道にて第30回訓練を、2023年11月に東京建築支店管内の高層マンション現場で第31回訓練を実施しました。

(第30回訓練の様子)

安全協力会との合同パトロール実施

安全協力会では、定期的に安全環境部会を開催し、安全衛生に関する活動方針の策定などを行っています。また、当社と安全協力会各支部が合同で行う「合同安全パトロール」、支部単位で計画実施している「支部安全パトロール」などにより、実効ある活動を行っています。

若手社員の危険に対する感受性向上 危険体験型教育の実施

2024年度は、ICIの施設を活用し、実際に起こった、①足場からの墜落・資材の落下災害、②仮置き中のトンネル支保工横転による挟まれ災害、③トンネル土砂崩落災害、④立馬からの墜落災害の再現と、⑤クレーンの性能に関する実習を新入社員、および4年次職員に行いました。

実際に「見て」「感じて」「気づいて」もらい、記憶に残る体験型教育により、危険への感受性を高めるきっかけとしました。

今期以降も、危険体験型教育を通じて若手職員の安全意識の向上を図っていきます。

安全に関する研修

| 研修名称 | 2024年度実績 (人数) |

|---|---|

新入社員受入(雇入れ)研修 |

115名 |

3年次安全基礎研修 |

96名 |

5年次安全実務研修 |

115名 |

安全衛生委員会での取り組み

産業医、衛生管理者、衛生委員(社員)からなる安全衛生委員会を月に1度開催し、保健師による職場巡視結果やそれに基づき講じた対策、長時間残業についての定期的な報告のほか、定期健康診断の受診状況やストレスチェックの実施案内等の法律で定められた行事の情報展開など、産業医や衛生管理者のアドバイスを得ながら、社員の健康を支える仕組みや職場の環境改善等について協議しています。

また、社員の疾病リスク低減を通じて、社員の健康維持・増進を推進しています。

「心の健康づくり計画」に則ってメンタルヘルスに重点的に取り組んでおり、ラインケアやセルフケアの研修を実施したり、社外相談窓口の設置やその展開に取り組んでいます。2021年からは保健師・看護師が疾病リスク低減を目的に健康診断や人間ドック、再検査・精密検査の受診促進、休職者のフォローを行っていますが、社員の相談窓口としても重要な役割を担っています。

2022年から「健康経営の施策の柱」を作成し、柱に沿って治療ではなく予防に重点をおき取り組みを進めています。

その施策の中から、「食」に関連するテーマに的を絞り、野菜摂取レベルの測定(ベジチェック)、消化と栄養・塩味に対する味覚チェック、オーラルケア等について各種専門家を招いての体験型のイベントなどを開催しました。

また、本店産業医による「睡眠」に関する講話を全社公開オンラインで行うなど、職員のニーズに対応した議題を挙げています。

今後も安全衛生委員会を通じて、社員のみならず、大切な家族にも当社の健康経営の施策を役立てるよう推進していく予定です。