品質向上に向けた取り組み

方針・考え方

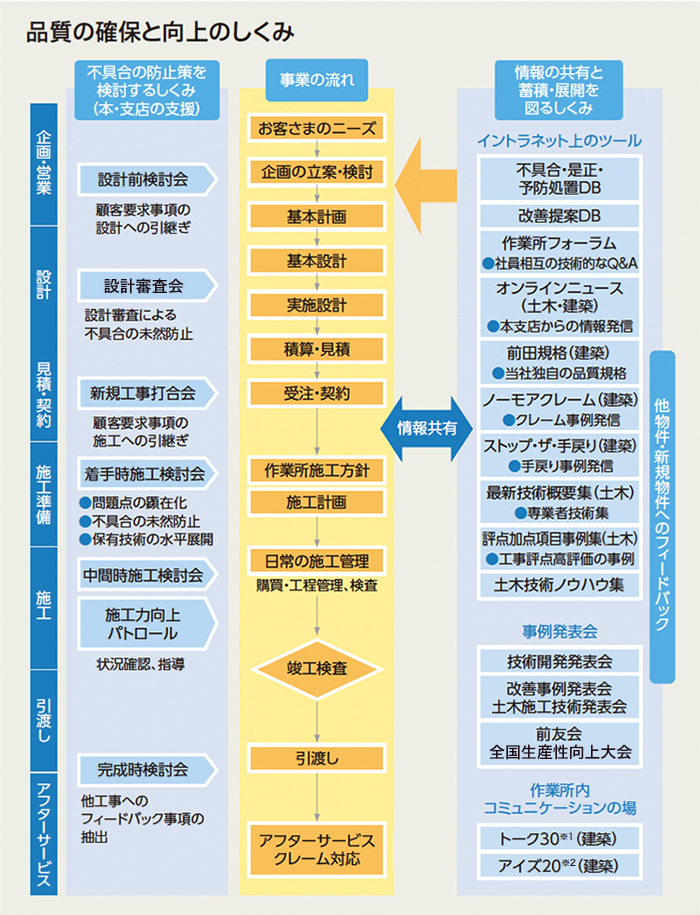

当社は、1983年に導入した総合的品質管理(以下、TQM)をもとに、国際標準規格(ISO)に適合した品質マネジメントシステム(以下、QMS)を構築し、ものづくりのしくみの維持と改善に取り組んでいます。品質方針の基本理念には、創業理念「良い仕事をして顧客の信頼を得る」を掲げ、発注者をはじめ、建造物のエンドユーザーや地域社会の皆さまなど、すべてのステークホルダーを「お客さま」(顧客)としてとらえ、それぞれの立場で「お客さま満足」の実現をめざしています。2017年度からは環境マネジメントシステム(以下、EMS)と統合した「品質・環境規程」を制定し、運用しています。

マネジメント

当社の品質マネジメントは土木事業本部長、建築事業本部長をトップに、運用の責任者として土木部長、建築部長を任命し運営しています。また、前記の「品質・環境規程」ではQ0品質企画〜Q2,3設計~Q5契約~Q7施工~Q10品質評価までの10ステップを「品質保証体系図」に定め、各ステップでDR0~DR6の審査会・検討会を実施し、不具合防止や顧客満足の向上に努めています。

また、土木工事においては土木技術ノウハウ集、建築工事においては、前田規格と前田ルールを定め標準化を図るとともに、随時更新を行っています。さらに、ICT(情報通信技術)や、BIM(Building Information Modeling:建築3次元モデル)を活用した安全管理・施工管理に取り組んでいます。具体的にはTPMm(施工管理システム)により、各種施工関連チェックの効率化、および確実なチェック体制により高品質な建造物提供に努めています。BIMについては関係各社を巻き込んだBIMの活用によって不具合発生を防止し、生産性向上に取り組んでいます。施工段階のBIMについては取り組みを各作業所で実践するために、社内周知教育を推進しています。また、建築社員向けWEB講座としてBIM・ICT講座「建築現場におけるICT技術の活用」を開設しています。

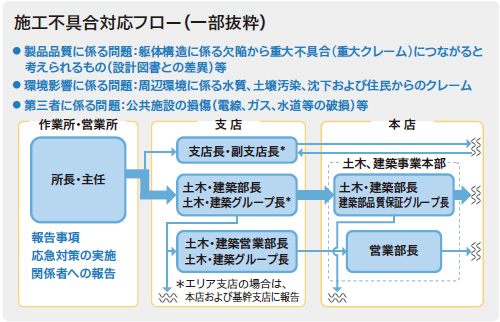

施工に関する不具合(品質・環境・安全)については、事後の対応によってリスクが大きく変わってくるため、当社では下図の「施工不具合対応フロー」を2008年に制定し、重大不具合への対応を定めています。施工に関する不具合は「不具合・是正・予防処置DB」にて各作業所から情報が報告され、土木部・建築部で適宜、内容の精査・検討を行い、結果を再発防止策として水平展開しています。

- ※1 トーク30:現場社員全員が集まり、不具合防止、施工VE、改善活動から現場の問題点までを、さまざまな観点から検討する会議

- ※2 アイズ20:協力会社も含めた現場社員が、現場で現物を見ながら一緒に考える、あるいは所長、課長、主任が若手社員や協力業者に指導することを目的とした教育の場

実績

土木部門

品質に関する取り組み

品質に関しては、工事の進捗に合わせて「施工検討会」を実施し、本支店・作業所が一体となって品質の向上に努めています。経験豊富なベテラン社員による各種検討会などへの参画や施工管理体制の強化、および品質不具合のデータベース化を図ることにより情報共有を進め、未然防止に努めています。

2023年に実施した作業所単位での検討会は、119作業所、延べ183回でした。

研修の実施

土木事業本部では、戦略2本柱である「コア事業の強化」「事業領域の拡大」を実現するため、基本的な人材育成サイクルを回しながら、様々な取り組みを実施し、ステップアップを図っています。

その中の1つとして、2~10年目までの基本ローテーションがあります。

ローテーションでは、土木の強みである、幅広い工種・発注者・地域での業務を通じて、多種多様な経験を積むことで、個人の成長に繋げています。

個人の特性に応じた育成計画を立案し、寄り添った指導も特徴的な取り組みの1つです。

その中心が人材育成会議です。人材育成会議は年に2回、支店や部署毎に実施しています。

会議では、若手社員(2~5年目)の業務への取り組み、モチベーションの状況、成長度合などを基に育成方針を議論します。会議にはトレーナーの他、本店・支店の関係者および人材開発アドバイザーが出席し情報を共有します。決定された人材育成方針に基づき「成長を支援する面談」を行い、具体的な指導内容をトレーナーから若手社員に伝えます。このような取り組みを通じて、本店、支店、作業所が一体となって若手社員の育成に取り組んでいます。

前期からは若手社員だけでなく、長年蓄積された育成に関するデータや知見・ノウハウを活用し、責任者クラス向けの研修を企画し、上司力の向上を図っています。今期はさらに枠を広げ、パートナー企業との合同研修を開催予定です。

このように、人材育成サイクルをステップアップしながら回すことで、人材を育成する風土が構築されています。

品質に関する教育は、毎年全社で行っている集合教育である、新入社員研修、3年次研修、5年次研修、10年次研修、中級管理者研修に加え、4年次にマネジメントシステム研修を実施しています。新入社員研修と3年次研修の一部を希望する協力会社へも開放し、合同研修とすることで相互成長を促しています。

座学を中心とした上の研修に加え、当社施工中の現場を利用した「現場を活用した技術研修」も行っており、2023年度は7回開催し、延べ113名以上が参加しました。

さらに、すべての社員が必要に応じていつでも受講できるWEB講座を公開しています。

また2021年度より、社内向けYouTubeを開設し、リカレント教育にも力を入れています。

土木WEB講座は、技術講座(コンクリート、土質、山留め等)、環境講座から構成されており、講師の講義ビデオを閲覧する形式で提供されています。2023年度は72講座を運営しており、延べ1,942回受講されています。受講を推進するため、個人ごとに各講座の受講進捗率を見える化し、自己研鑽への意識向上を図っています。2022年度からは協力会社にも一部を開放し、協力会社社員の教材としても活用しています。

社内向けYouTubeは190以上の動画がアップされています。コンテンツとしては、業務に直結するものだけでなく、各部門の業務紹介などがあり、社員のキャリア形成を支援しています。

建築部門

建築工事においては、竣工後のクレーム件数を集計しており、2023年度に受けたクレーム件数は174件でした。クレームを受けた際には、該当工事の関係者、本支店関連部署が連携し、その内容を調査・分析するとともに再発防止に努めています。

品質に関する取り組み

施工中間段階にて中間時施工検討会を実施します。着手時施工検討会で決めたことが実践されているか、その時にまだ計画が決まっていないものが計画出来たか、などとともに、法規制を守っているかどうかの確認などを行っています。

建築では、工事着手前に実施する図面検討会(DR4B0)に各作業所と支店の類似事例経験者や本店関連部署担当者が参画して、主に設計図から今後の施工を進める上での課題や問題点、検討事項を抽出し、それに対する対応などについて適切に指示、指導しています。2023年度の実績では、42現場を抽出し、実施しました。

また、構造品質の確保、仕上げ・設備の品質の確保をめざした施工力向上パトロール(品質パトロール)を本店スタッフ、支店のSE・技術長を中心に実施します。2023年度の実績は96現場で延べ111回実施しました(一部オンライン参加)。

施工力向上パトロール(品質パトロール)で抽出した、各現場の生産性向上への取り組み(生産性向上シート以外の技術・工法、工期短縮、ICT活用など新たな取組み)についても写真・図を持ち帰り、水平展開事例としてアーキサイト(建築系社員向けホームページ)で展開しています(併せて不具合事例、環境取組事例についても展開)。さらに、2023年度は建築作業所において創意工夫した事例や「省力化」「工期短縮」など生産性向上の効果が認められた事例、また、本支店技術開発やBIMの取り組みなど「新技術」「新工法」について9月21日に「2023年度 建築生産技術発表会」を開催し、全国16現場の応募から6事例を厳選し、発表会を実施しました。

本発表会を通じて人的資本である社員のレベルアップ、工事の省力化・工期短縮技術の展開、ならびに社員の技術力・意欲の向上に役立てることを目的としています。

・作業所のレピュテーションリスクの抽出とその対策⇒作業所のレピュテーションリスクに対する意識を高めるため、着手時施工検討会や施工力向上パトロールでレピュテーションリスクの現状や事例の周知を行い、各作業所特有のレピュテーションリスクを抽出させるとともにその対策を講じるよう指導を行いました。

研修(勉強会)の実施

品質に関する教育は、毎年全社で行っている集合教育である、新入社員研修、3年次研修、5年次研修、10年次研修、中級管理者研修に加え、4年次にマネジメントシステム研修を実施しています。

建築部門では前期に続き、全作業所の社員を対象に会社の信用を揺るがすリスク(品質)の排除を目的として、「教育キャラバン」として展開しました(オンライン開催)。

新たな取り組みとして現場社員の技術力の向上を目的とした個の力の向上教育を階層別に実施しました。また、協力会社勉強会についても継続して実施しています。

①教育キャラバン

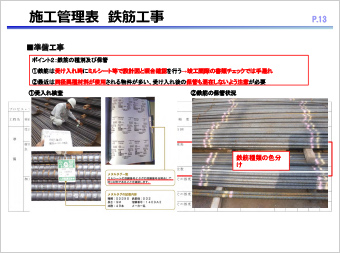

過去に発生した重大な品質不具合及びレピュテーションリスク、実際に他社で起きた事例について、発生原因から再発防止対策までを周知させ、再発防止を徹底するとともに、過去の不具合・レピュテーションリスクを踏まえて前田建設の建築事業本部で決めたルール(前田規格、施工管理表)についてのフォロー教育も実施しました。

昨年は、作業所所属の建築系社員を中心に951名(追加で派遣社員84名、設計部門131名)に周知・展開しました。

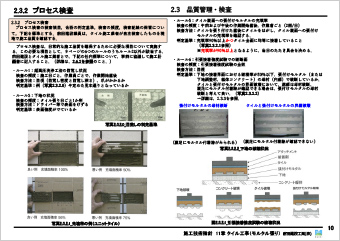

②個の力の向上教育

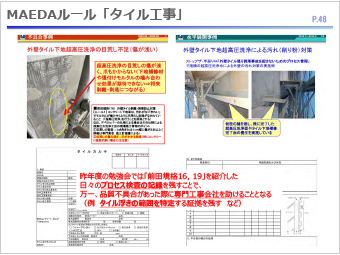

2019年度以来、現場社員の技術力向上を目的として「個の力の向上教育」を継続しています。前期は所長未満の社員を対象に、建築工事の施工ノウハウを集約して改訂した工種別施工技術指針(MAEDA版)「杭工事」「タイル工事(モルタル張り編)」の教育を実施しました。施工技術指針の改訂は、様々な技術資料が散在して目的の資料に辿り着かない状況を改善し、技術資料の活用を促すことも意図して行いました。階層別に実施し、若手社員(10年生以下)、中堅社員(11年生以上)は各3回ずつ開催し、若手235名、中堅245名、合計480名が参加しました。

講義スライド

講義スライド

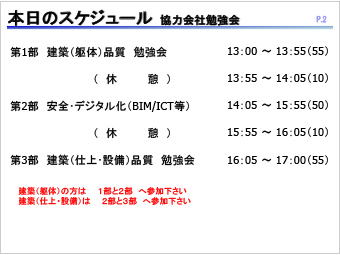

③協力会社勉強会

協力会社社員や職長を対象に、現場で発生した不具合事例をもとに品質に関する勉強会を開催しました。付加価値を付けた品質を提供することを目的とした当社独自の「前田規格(全20件)」や、当社と協力会社との間で品質確保および生産性向上のためのルールを取り決めた「MAEDAルール(全55項目)」を抜粋して展開するとともに、安全教育ならびにBIMに関する講義も含めて合同開催しました(オンライン開催)。

各支店の協力会社212社、256名に周知・展開しました。

BIM活用による品質向上への取り組み

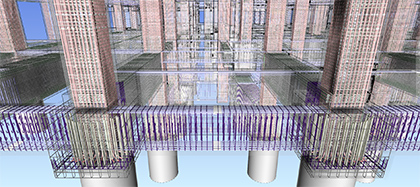

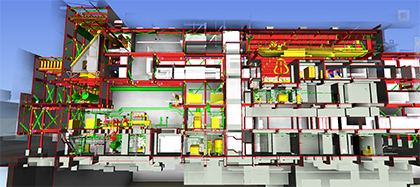

建築の作業所では施工段階でBIMを活用し(以下、施工BIM)、生産性の向上や品質を向上させる取り組みに着手しています。現在稼働中の約6割の作業所で施工BIMが適用されています。工事の完成状況をBIMのバーチャル空間で再現し、工事開始前に工事に参画する方々と徹底的にすり合わせを行うことで、工事開始後の不具合を低減させています。

施工BIMは作業所や専門工事業者が作成した製作図レベルのBIMモデルを活用します。工事関係者(建築主・設計者・協力会社・前田建設)が参加するBIM調整会議において、竣工後に見えなくなる建物の骨組み、設備ダクトや配管との干渉確認を行い、合意形成します。

また、BIMモデルにコンセント・スイッチの位置などを表現し、竣工後のイメージと使い勝手を建築主などに確認する取り組みも実施しています。その他、構造躯体の取り組みでは、柱梁の仕口部や変則的な躯体形状と鉄筋形状をBIMモデル化し、決められたルール通りに組み立てが可能かを検討する配筋BIMの取り組みや、施工計画の具体的なイメージを工事関係者間で共有し、施工手順を事前にシミュレーションすることで工事段階での不具合を低減させる施工計画BIMにも取り組んでいます。

このような施工BIMの取り組みにより、工事中の手直しや手戻りの減少、竣工後の品質の不具合の発生を事前に防止できることが確認できました。さらに図面検討の時間短縮(20〜30%短縮)、製作図面の早期承認による余裕ある工場製作の段取りや工事準備につなげるなどの効果も確認できました。また、2020年度より、プロジェクトの早い段階で合意形成を進めることで、後工程の手戻りや手直しを低減し、全体の生産性向上に繋げるフロントローディングの取り組みを開始しています。

施工BIMの取り組みを各作業所で実践するために、2017年度より新入社員から作業所長まで階層別に社内周知教育を進めており、多くの作業所でBIMを活用した施工管理ができるように取り組みを推進させる計画です。

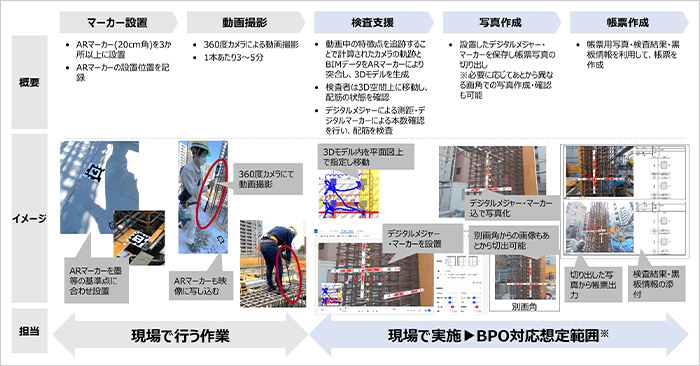

【(仮称)配筋360システム】による作業効率向上

配筋管理の手間が大きく削減できる『(仮称)配筋360システム』を開発し、デジタル庁・国交省のテクノロジーマップ整備事業として採択され、実証実験を経て、本展開を開始しています。

具体的には、360°撮影可能なデジタルカメラを使い、建設中の現場を動画撮影した後、その動画とBIMを重ね合わせたでータ上で対象物を測距し、静止画を切出すといった技術で、クラウド上の共有データにより遠隔地での写真管理や検査サポートなどを行います(下図参照)。

映像の中に仮想のスケールを配置させ、画面上の任意の位置での目視検査が可能です。この仮想スケールは、配筋写真記録として許容できる精度を実現しました。容易な操作で誰でも撮影でき、動画であることから、各部材の全体像の連続した記録が可能になります。

このシステムを導入することにより、配筋写真管理を対象にした現場試験では、通常の撮影時間に比べて80%の削減効果を確認できました。また写真作成作業は、簡単な操作で写真画角設定や仮想スケールを配置することが出来るため、現場外での支援(※BPO対応)を想定しています。

現段階では本システムを適用するには、監理者との協議が必要ですが、将来的には本システムの標準化を目指して、今年度10現場への展開を計画しています。