大槌町町方地区

震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務#1

■行政機能をも飲み込んだ津波

東日本大震災により引き起こされた大津波は、大槌町の中心市街地である町方をはじめ、安渡、赤浜、吉里吉里、浪板、小枕、伸松、さらには大槌川、小鎚川沿いでで甚大な浸水被害をもたらしました。

その爪痕は、4,000戸以上の家屋を倒壊させ、犠牲者の数は1,200人以上にものぼります。

さらに犠牲になった方々の中には、当時の町長を人以上の役場職員も含まれており、行政機能は停滞。

震災直後はあらゆる局面での意思決定に大きな影響があったことは言うまでもありません。

■CM方式の採用で復旧が加速

大槌町の復興計画が策定されたのがその年の12月。

実施期間は、平成23年度から25年度までを「復旧期」とし、26年度から28年度までを「再生期」、さらに29年度から30年度までを「発展期」と位置付け、3段階で事業を推進。

町方地区については、今年末に「再生期」の土地区画整理事業が完了する予定です。

復興計画を進めるにあたって、当初最も大きな課題となったのはマンパワーの不足。

とくに技術系職員の圧倒的な不足でした。とはいえ、復興整備事業は通常のスピードで進めていたのでは間に合いません。

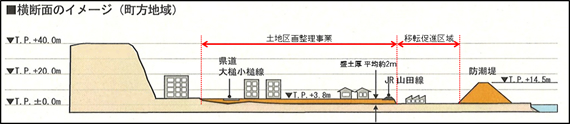

阪神淡路大震災の場合は、津波の被害がなかったため、元の地盤への建替えが可能でしたが、ここはまず町全体をかさ上げして、その上に区画整理を行なわなければならないというマイナス要因としての特殊性がありました。

この課題をクリアするために採用したのがCM(コンストラクションマネジメント)方式です。

この方式により、町職員が行う業務の一部を担っていただく他、町方地区では、事業全体の総合調整の役割を担うUR都市機構と設計施工及びそれに関連したマネジメントの役割を担う*設計施工CMR(コンストラクションマネージャー)により事業の推進に取り組んでいただいています。

事業着手から足掛け4年を経過していますが、このCM方式の採用により、品質や予算、工程管理に係わる判断のリスク軽減やスピードを向上させる意味で大きな成果を挙げていると感じています。

※設計施工CMR=災害復興など規模が見えない大規模工事において、調査・測量・設計・施工マネジメントを担い一元管理する

■住み続けたいまちの再建に向けて

現在、前田建設さんを主体にした震災復興事業共同企業体にご協力いただいている町方地区の土地区画整理事業(造成工事)(造成工事)は、今年12月で終了する予定ですが、大槌町の復興はそこからが本番です。

現在行っているのは、次なる「発展期」に向けた土台づくりに他なりません。

そこには、人口の減少や少子高齢化といった深刻な社会的課題が横たわっています。

今後は関係機関との連携や町民の方々のご協力を得ながら、大槌町が掲げる「住み続けたいまち、訪れてみたいまち」が再建できるよう実現方策に取り組んでまいる所存です。

|

大槌町

復興局

都市整備課長

渡辺 圭祐氏 |

|

|

■復興支援事業におけるURの役割

UR都市機構(以下UR)では被災三県(岩手・宮城・福島)の震災復興支援業務を手がけています。

事業主体は各市町村で、URは包括的に業務を受託する位置づけになります。つまり、地元住民が主体となって「どんな街づくりをするか」がコンセプトとなるため、各地域それぞれに目指すものが違ってきます。

その計画を実現できるように支援するのが私どもの役割です。

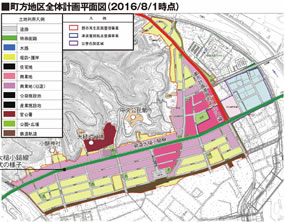

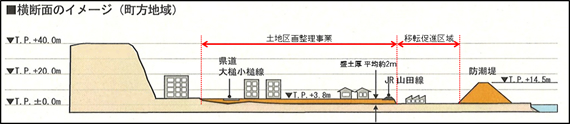

大槌町の町方地区の街づくりは、もともとの旧市街地(約64㌶)のうち、津波からの安全確保を視野に入れ、41.5mの防潮堤を整備。

元来居住地としてあった海側エリアは盛土を行わず災害危険地域(人が住まないエリア/約30㌶)として津波時の震災ポケットを設けました。

その上で、もともとの旧市街地を山側に集約させ、残りの約30㌶を再整備し、コンパクトな街づくりが計画されました。

■スピードと品質、どちらも大事

震災復興事業というのは、とくにスピードが求められます。いわゆる実務のスピードを加速させるために、私どもの方でもスピードを上げる計画は考えました。

たとえば、もともとあった県道が町方エリアを貫いており、そこを一気に効率よく工事を進めるために、より海側のJR山田線の敷地付近まで仮設県道を付替え、一気に施工するという大胆な計画を立てました。

また、盛土の高さも防潮堤の高さや震災ポケットの広さなどをトータルに考えて適切と考えられる高さで盛土を抑えるなど、スピードアップのためにさまざまな計画と試みを行っています。

しかしながら、スピードは重視しなくてはならないものの、それ以上に優先しなくてはならないのが品質です。品質ありきのスピードでなくてはなりません。

このあたりが極めて難しいところですが、この二律背反する課題に挑むのが復興支援事業でもあります。そしてそれを実現するためには、どうしてもそのしわ寄せが施工者である前田建設さんのところ行く部分がありました。

■CMRとして前田を高く評価

このような状況下において、CMRとしての役割を担っていただいた前田建設さんを主体にした震災復興事業共同企業体の力は非常に大きいものがあると私は思っています。

岩手県沿岸でも6地区の復興支援事業が展開していますが、横並びで見た時に、大槌町での震災復興事業共同企業体の仕事ぶりには目をみはるものがあります。

2016年の夏に遂に県道大槌小鎚線が開通しました。厳しい施工スケジュールであったと思いますが、この県道は町を象徴するメインストリートで、一刻も早い復旧が求められていました。

事実、新県道が開通してからは家屋も建ち始め、町に活気が戻りつつあります。厳しいスケジュールの中でもきっちり仕事をしてくださった前田建設さんに対しては、盛岡のUR岩手本部でも高く評価しています。年内で概ねの工事は終了しますが、最後まで安全と品質確保をお願いします。

|

UR都市機構

岩手震災復興支援本部

大槌復興支援事務所所長

相野 浩史氏 |

県道大槌小鎚線開通式の様子

|

|

▼次のページへ