九州大学(伊都)

総合教育研究棟(人文社会科学系)

新営その他工事#2

前田建設は、箱崎地区、六本松地区、原町地区に点在する九州大学のキャンパス統合移転計画の最終ステージ『総合教育研究棟(人文社会科学系)』の新営工事を進めています。

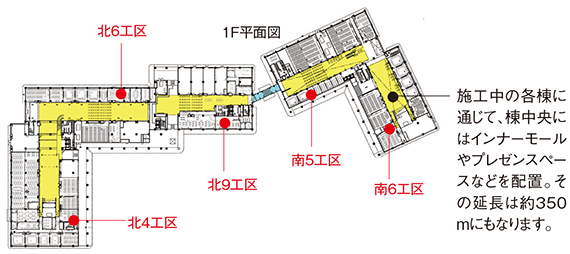

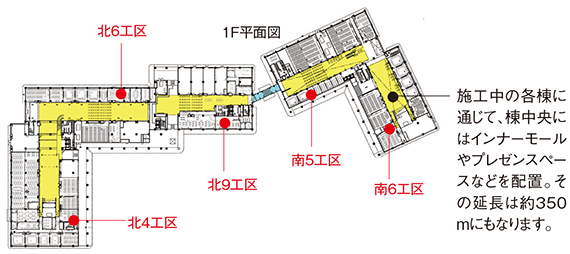

この工事は、広大なイースト地区の中に、全長約350mのインナーモール(建物内通路)で接続された5つの棟(北3棟、南2棟)を建設するというもの。

前田職員および協力会社の作業員の総数は、およそ400人にも及ぶ九州支店屈指の大規模プロジェクトです。

竣工予定は、2018年2月28日。

現在は概ね躯体工事が完了し、工事はまさしくこれからが佳境。残りの約10か月で内装等を完了させて竣工を目指します。

|

|

アンカーボルト施工改善

中庭金属パネル下地用アンカーボルトを鉄骨からのガセット持ち出しへ変更したことにより現場取付手間の低減、アンカーボルトセット精度確保不良の予防処置などの施工性が向上しました。

|

|

|

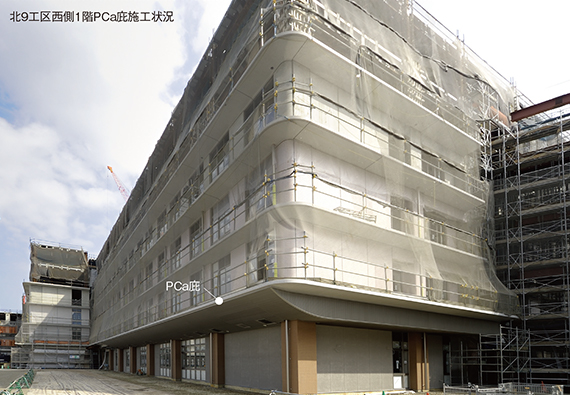

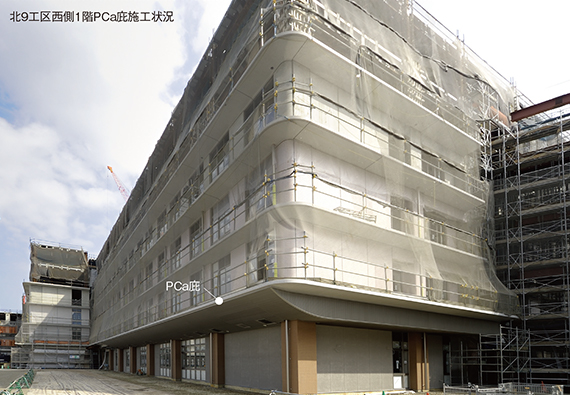

総合教育研究棟は、施設全体を九州大学ウエスト地区(西側)から見て、そのシンボルともなる展望室を有する「北9工区」を中央に、左方向に「北6工区」「北4工区」、右方向に「南5工区」「南6工区」と5つの工区が扇状に構成されています。施工は地上9階・高さ37mと最も高い北9工区からスタートし、施工ボリュームの多い北棟から先行して進めています。

従来と大きく異なる点は2つ。北棟と南棟それぞれは外見上、渡り廊下部分をエキスパンションで接続した1棟の建物に見えますが、それぞれ違う設計事務所が手がけたことと、設計図面の承認や現場の監理が設計者ではなく九州大学施設部によって行われていることです。

こうした点について九大建築作業所の舛岡所長は次のように話します。

「仕上げるものは同じでも、設計者が異なるため細かいところの納め方が違っている部分があり、統一性を持たせるため、双方を比較検討した上で、より良い納まりを提案する必要性が生じました。

それを発注者さまに直接確認をとりながら共通した施工方法にまとめなければならないという難しさがありました。」

また、広大な現場の中で多岐にわたる施工を効率よく行うことが必要となり、限られた職員での管理はITツールなどを活用しながら進めています。工務長の中野は、「この現場は物量が多いため図面のチェックも6人体勢で行っています。サッシの寸法ひとつとっても、最初の段階で見誤れば、その後すべてが台無しになってしまうという怖さがあるため、なお一層の慎重さが求められました」と振り返ります。

|

|

段差部分施工改善

配管ピット内段差部分階段をスロープへ変更することにより、階段躯体施工がなく工程短縮でき、暗いピット内でも階段より安全に施工可能となりました。

|

|

SRC柱梁施工改善

SRC柱梁取合いのデッキ受けの施工では、梁筋受けかんざしを利用。これにより・梁型枠を待たずにデッキ張りが可能となりスラブ配筋先行施工が実現しました。施工階以外もSRC梁取合いの床を先行して施工しているので、床開口部がなくなり、安全性も向上しました。

|

|

|

九大建築作業所では、着工当初から4週6休体制で施工を進めてきました。

それは九州大学で行事が催されたり、天候不順が続いても変わりません。当然ながら工事の繁忙期がありますが、どれだけ多忙を極めようが4週6休を堅守しています。

職人さんの多くは働けば働いた分だけ収入が増えるため、当然、中には休みは必要ないから働きたいという職人さんもいます。しかし、働く人のモチベーションや安全面を考えれば、労働環境の整備こそが最優先課題になる。それが九大建築作業所の現場理念となっています。

こうした取り組みが実現できるのは「前向きな話ができる職長さん、協力会社さんの理解があってのこと」と話す工事主任の新村。

ここでは協力会社さんともITツールを活用して、危険箇所や改善が必要な箇所などの情報を共有し、情報周知の徹底を図り、より安全な施工を目指しています。

|

|

現場見学会

現場では、建設への理解をより一層深めるために、地元の学校や協力会社さん等、積極的に見学会を開催しています。

|

|

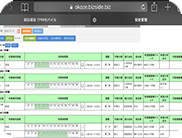

ITツールを活用した

現場管理

前田建設独自のIT現場管理ツールであるMAEDA TPMmの活用により、揚重機管理や安全日誌管理など、多岐にわたる情報管理の一括管理ができるようになりました。

|

|

KY活動の徹底

危険予知(KY)活動は確実に実施することにより、実のある活動となります。この現場では職員が毎朝全グループのKY活動記録を採点し、ポイントによって様々な商品も用意されています。

|

|

|

|

|

|

|

|

九大建築作業所 工事主任

新村 徹平

敷地内では他業者によって中央図書館の施工が進められています。敷地内への出入り口は1つしかありませんし、常にそちらの工事状況を視野に入れながら施工を行わなければならないため意識する部分もあり「恥ずかしい仕事はできないぞ」という競争心のようなものも芽生えています。

|

|

|

九大建築作業所 工務長

中野 健司

これまでの現場では監理技術者として図面チェックから工程管理まで一人でやってきました。この現場は規模が大きいので図面にかかりきりになっていますが、それでも一人でできる仕事量ではなく工務スタッフに任せる部分がでてきます。今まで工務チームの長として仕事をする経験がなかったので、コミュニケーションのとり方についてとても勉強になる現場です。

|

|

|

九大建築作業所 副所長

山岡 伸一

現場の工事長としての職務を果たしています。この施設の特長は、1階と2階の吹き抜けです。これまでも吹き抜け工事は手がけたことがありますが、一般的にはエントランスの一部分が吹き抜けになっている程度です。ところが今回は、北棟から南棟にかけて約350mの吹き抜けが続きます。全体規模を考えると気が遠くなるような部分もあるので、1つ1つのグリッドを正確につくりあげることだけを考えて仕事をしています。

これまで経験した現場に比べて、工事ボリュームも大きく、北と南の両方から施工を進めるという例外性のある現場で難しさもありますが、幸いにして作業所の環境が良いため、皆、ストレスなく仕事ができていると思います。事務所の中が暗かったり、ピリピリした雰囲気ですと、特に若手は負のスパイラルに陥りがちです。この作業所はとてもオープンで職員たちが話しやすい環境が整っています。

上の者が近寄りがたい雰囲気を醸しだしていると、若手は増々萎縮してしまいます。上の者の役割としては、若手が話しやすい雰囲気をつくり、それでも言葉が少ないようであれば、こちらから進んで話しかけるようなアプローチが大切だと思います。結果それが、仕事にも良い影響を齎すものだと思います。この作業所は、ある意味で、そのお手本のような関係が築けていると思っています。

|

|

|

九大建築作業所 工事課長

麹谷 護

南棟で工事課長をやっています。主に工程管理、安全管理、品質管理を行っています。今回の現場の特長は、やはりPC施工でしょう。私個人、実質的には今回が初めての経験で、なかなかチャレンジングな現場でもあり、勉強にもなっています。

私は2005年の入社で13年目になりますが、新しい現場に入れば必ず新しい体験をします。他の仕事では「10年やって一人前」と言われますが、建設技術はその現場で使われているものしか吸収できませんし、日進月歩で新しい技術や技法も生まれています。したがって、それに適応できる自分であるよう学ぶことが求められます。またそれは、自分の成長に欠かせない営みであり、新たなことを知り、それにチャレンジできる機会があるのは嬉しいことでもあります。

建設業の魅力は、すべてが一品生産であることでしょうか。同じものが2つとない。仮に同じように見えたとしても、その内実は必ずどこかが違っている。そうした“ものづくり”に携われることが何よりもの魅力ではないでしょうか。最近では時代の傾向として“働きやすい現場環境”になりつつありますし、とくに前田建設はそのあたりに積極的に力を入れている会社ではないかと思います。今後は、もっと多くの女性が現場に出て、力を発揮していただけるような環境づくりが求められるのではないかと思います。

|

|

|

九大建築作業所 工事課長

藤野智将

外装を担当しています。建屋の色は“博多の五色”に則って、それぞれの棟の色を整えるというアイディアですが、施工をする上では、指定色に則って作業するだけですのでそれほど難しいことではありません。むしろ今回の施工の特長は構造です。部分によって多種多様な構造の組み方があり、非常に気を使うところですし、私自身も勉強になっています。

この九大作業所は所長のリーダーシップが非常に良い方向に向いていると思います。1つ例を挙げるなら、若い職員に対してもかならず「さん」付けで名前を呼びます。またそれをこの現場の決め事として共有しています。それは、他者に対する尊重の気持ちです。まずトップが率先してそうした姿勢を見せていくことは大事だと思います。最初のうちはピンと来なくても、次第に「自分たちも同じように振る舞わなければ」いう意識になり、結果、全体が良い方向に向いていくということもあると思います。そしてそれは、前田の職員のみならず、協力会社の方々にも向けられています。ここは非常に大事なことだと思います。

私自身、「これまでの現場とは雰囲気が違うぞ」と感じていますし、極めて正しいことだと感じています。今後違った現場に入った時も、私自身、率先して同じように振る舞っていこうと思っています。

|

|

|

九大建築作業所 事務主任

笠作卓弘

大学は人文の英語学科で、まるで畑違いの出身です。入社してから事務畑一筋の11年目です。

学生の頃は、建設業がどんな仕事をするのか分かりませんでしたが、はじめて土木現場に行った時はカルチャーショックでした。現場が山奥でコンビニまでも車で1時間。慣れてしまえばどうということはありませんが、環境に慣れるまでは大変でした。ただ、前田建設の先輩方が優しかったということもあり、そうした環境の中でもやってこれたのだと思います。

事務職ですので、普通に考えれば作業着ではなくスーツを着て仕事をしていても不思議はないですし、一般的なサラリーマンとは異なる部分が多々あるのですが、それでも自分たちが施工した現場には誇りを持っていて、工事が終わった後には必ず現場に足を運びます。そんな時は感慨深く思うものです。

そもそも事務の仕事は、文系・理系を問わず、社内のシステムさえ覚えてしまえば仕事に影響することはありません。ですので、理系の方が「事務をやりたい」といって入社されても良いと思います。最終的にはその人の人間性次第です。環境に対する適応力があって、特別に人間好きでなくても構いませんが、人付き合いが苦にならなければ大丈夫です。ぜひ一緒に仕事をしましょう!

|

明るく楽しい現場づくりを

九大建築作業所

統括所長

塚本 修史

|

「この現場は、過去の九州支店の工事の中でも大規模工事の部類に入るため、多くの見学会や研修会などが実施されています。

それらを通して、できるだけ多くの方々に、少しでも『勉強になった』、『参考になった』、『真似してみたい』と思っていただけるような仕事をしたいと思っています。そうした中でも、本当に見ていただきたいのは『良いモノづくりを行うための、良い雰囲気づくり』に他なりません。

そのためには、作業所職員のモチベーションを上げて、皆が笑顔で仕事をできる環境の整備が欠かせません。

それを実現させることが私の果たすべき最も重要な役割だと思っています。明るく楽しく仕事ができれば幸せですし、それが現場に伝われば、職員のみならず協力会社の作業員の方々も楽しく仕事を進めることができるはずです。

竣工まであと10ヶ月ほどの月日が残っていますが、最後には、この工事に関わった全ての方々が良い思い出をつくり、工事を完遂できるよう責務を果たしたいと考えています。」と統括所長の塚本は語りました。

|

■前のページへ

![]()