台北地下鉄松山線CG590A工区

建設工事#3

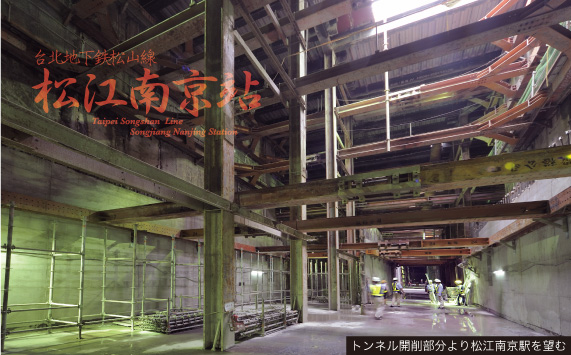

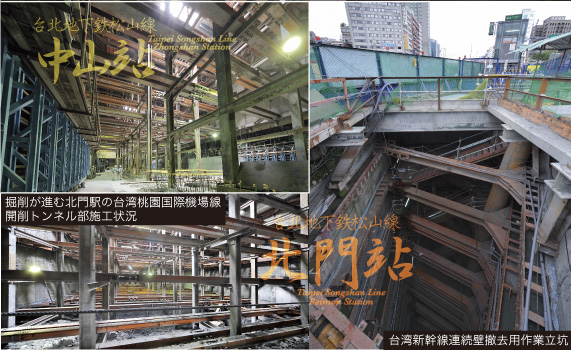

前田建設は、松江南京駅、中山駅、北門駅の3駅を施工している。 |

|

![]()

|

入社したときから海外で仕事をしたいと思っていました。2002年12月に台湾に赴任し、高雄地下鉄と花蓮の海洋深層水施設を施工。台北地下鉄松山線には入札段階から取り組み、松江南京駅の施工管理を担当。開削現場の工程・安全・施工方法の検討をし、滞りなく施工しています。大規模で工種が多く難易度の高い現場なので、上司に相談したり参考書を読んだりして勉強するのは大変ですが、言葉も文化も違う台湾のスタッフとコミュニケーションをとりながら、仕事に真剣に取り組んでいます。 |

![]()

|

初めての海外勤務で台湾に赴任して3年半です。この現場では3駅の開削関係の計画設計を担当。深さ35mという大規模な開削の計画などに取り組んで、力をつけることができました。また、台湾のやり方を尊重し、実績を作ったことで、発注者や設計コンサルタントとの信頼関係を築くこともできました。これまで、施工性やコストを考慮し、私の意図がしっかり伝わる図面を書くよう心がけてきました。これからは、コストや協力会社の管理もできるようになりたいと思います。 |

![]()

|

規劃部は計画設計を担当。仮設・免震・構造を安全に配慮して設計する計画設計組、設計図と施工図の検討をする図面組、リスクの高い工事の計画をする技術組という、3つの組に分かれています。この現場では、塔城公園の駐車場の既設の杭を取り除く部分や、台湾初のダクタイルセグメントの採用、新幹線の下を掘進するという難工事があります。特に新幹線下の掘進というリスクの高い難工事は、つくばエクスプレスの三ノ輪トンネルの施工法を参考にして慎重に検討しています。 |

![]()

|

駅の施工を担当。主導的な立場で工事全体を把握し、施工関係者と情報・意思の統一を図り、きちんと施工することが私の役割です。そのために、わかりやすい図や工程表を作成して協力会社に説明しています。この現場では、供用中の北門高架橋の橋脚の部分に新しく杭を2本打って橋脚を盛り替え、既設の橋脚の杭を撤去するという工事に初めて取り組みました。また、駅本体が大規模なので、地下水対策には十分注意を払っています。シールドで実績を残した台湾パワーに、今後も期待しています。 |

![]()

|

地下鉄の空調、電気、エレベーター、エスカレーター、松山線環境制御監視システムなどの設備を担当しています。台北地下鉄の設備はすでに設計されているので、我々はその設計図及び仕様書に従い確実に施工しています。地下鉄の設計はどちらかというと保守的で特殊なことはありませんが、設備の取り付けでは取り合いが難しい部分があります。この現場では土木と設備を一緒に受注したので、施工しやすく、工期短縮にもつながります。台北は人口が多いので、多くの人々に地下鉄を利用してほしいと思います。 |

![]()

|

この工区では高技術30項目が指定されています。そのうち3項目は、第三者の安全確保のために前田建設が設計変更しました。ところがその提案から決定までに、中山駅シールド到達と台湾新幹線障害物撤去では2年、発注者も設計者も施工業者も異なる台湾桃園国際機場線のDOTシールドが到達する北門駅については1年半かかり、外国での交渉の難しさを痛感しました。こうして第三者の安全を最優先とし、他工区との境界面は特にきちんと施工して、品質確保に努めています。 |

![]()

|

北門駅は、地下35mまで掘削して地下4階の躯体を建設し、台湾桃園国際機場線との取合部も施工する、全体で最も難しい工事です。台北は地下水位が高く、軟弱な砂層があるので、施工が困難です。そこで、発注者や設計コンサルタントと打ち合わせを重ね、安全対策を講じています。地盤改良に薬剤を注入する工法を採用し、ディープウェルを用いるなど、我々の創意工夫が主要地下鉄で評価されることは、技術と信頼の証だと思います。 |

![]()

|

2007年に技術研究所からこの現場に赴任し、施工の品質管理、材料の品質管理、コンクリートの配合の検査を担当。台北地下鉄の工事で、自己充填コンクリートが当工区で初めて採用され、3駅すべてで16万m3を使用します。工期短縮を目的として自己充填コンクリートの温度応力の検討書を作成し、発注者に提案しました。これにより、台北地下鉄では初めて、底版打設の長さが従来の15mから30mになりました。日本で得た知識を活かし、台湾の良い材料を使って高品質を確保するために、施工技術の指導に取り組んでいます。 |